Del modulo del master che si è svolto a Bari, Caterina Albarello e Valentina Catucci ci raccontano di una rigenerazione urbana fondata su visione, partecipazione e politiche abilitanti. Dal sistema macchina a quello organismo, la città sperimenta nuove forme urbane restituendo spazi pubblici ai cittadini. Esperienze come D_BARI mostrano la forza della collaborazione pubblico-privato, tra limiti, contraddizioni e nuove possibilità per futuri rigeneratori urbani.

Siccome l’esperienza di Bari è stata colma di sensazioni vissute direttamente in prima persona, abbiamo pensato che il modo più opportuno di raccontare lo scorso modulo fosse attraverso una sorta di diario fotografico collettivo, di modo da ripercorrere insieme pensieri e suggestioni con gli occhi di tutto il gruppo.

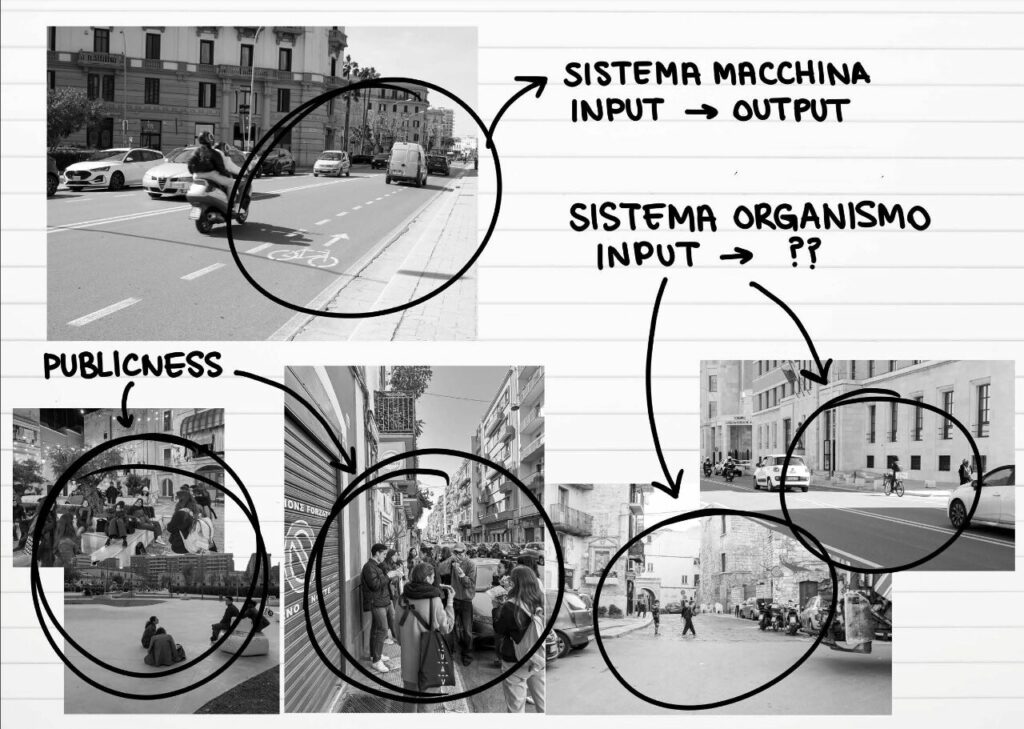

Abbiamo deciso di partire dal concetto del sistema macchina che si potrebbe dire essere un po’ il punto di partenza delle città di oggi. Il sistema macchina prevede che ad un input corrisponda un output e che quindi esista una soluzione univoca per ciascun problema. Il sistema macchina, vedi nel caso della mobilità, ha contribuito a diffondere un senso di prevaricazione, nella convinzione che una modalità fosse migliore di tutte le altre.

Bari rappresenta un esempio virtuoso, ancora in evoluzione, nell’inversione di rotta di questo sistema, puntando sul sistema organismo, che oppone resistenza al sistema macchina e i cui risultati sono più incerti ma lasciamo spazio a nuove forme urbane. In una città iper densa come Bari è molto importante lavorare sul recupero degli spazi aperti. Le comunità senza spazi pubblici subiscono il conflitto sociale, esacerbato da luoghi opprimenti. L’amministrazione ha quindi lavorato molto sul concetto di publicness, cercando progressivamente di restituire ai cittadini spazi più confortevoli, accessibili e a misura di comunità.

Un punto di partenza fondamentale nella strategia barese è stato sicuramente il concetto di intenzionalità, vale a dire entrare nell’ordine di idee per cui i cambiamenti possono essere progettati e che la rigenerazione urbana acquisisce senso e potenza se a monte esiste una visione chiara. Il caso di “Bollenti spiriti”, evoluto in “Laboratori urbani” e infine in “Luoghi comuni” rappresenta bene questo: una visione ampia e ariosa i cui risultati sono incerti ma che lasciano spazio a definizioni future. Questo è un ottimo esempio di sistema organico.

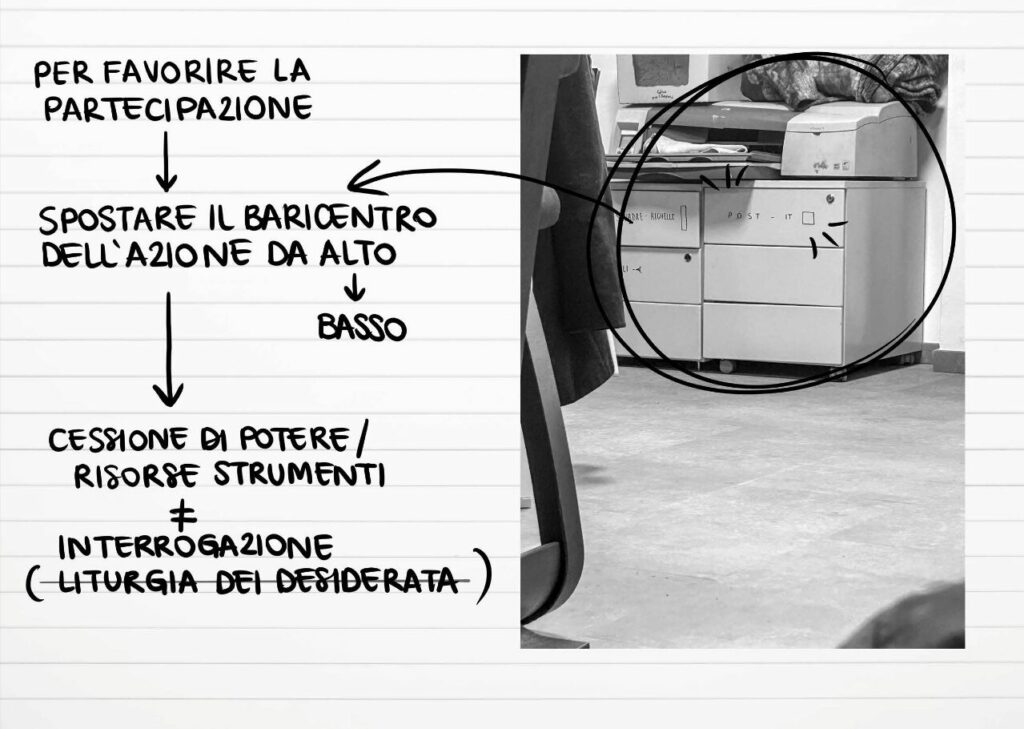

Abbiamo quindi compreso che per favorire la partecipazione attiva è necessario spostare il baricentro d’azione dall’alto verso il basso. La partecipazione non è un’interrogazione (o una liturgia dei desiderata come l’ha ben descritta Roberto Covolo) bensì una cessione di potere di risorse e di strumenti.

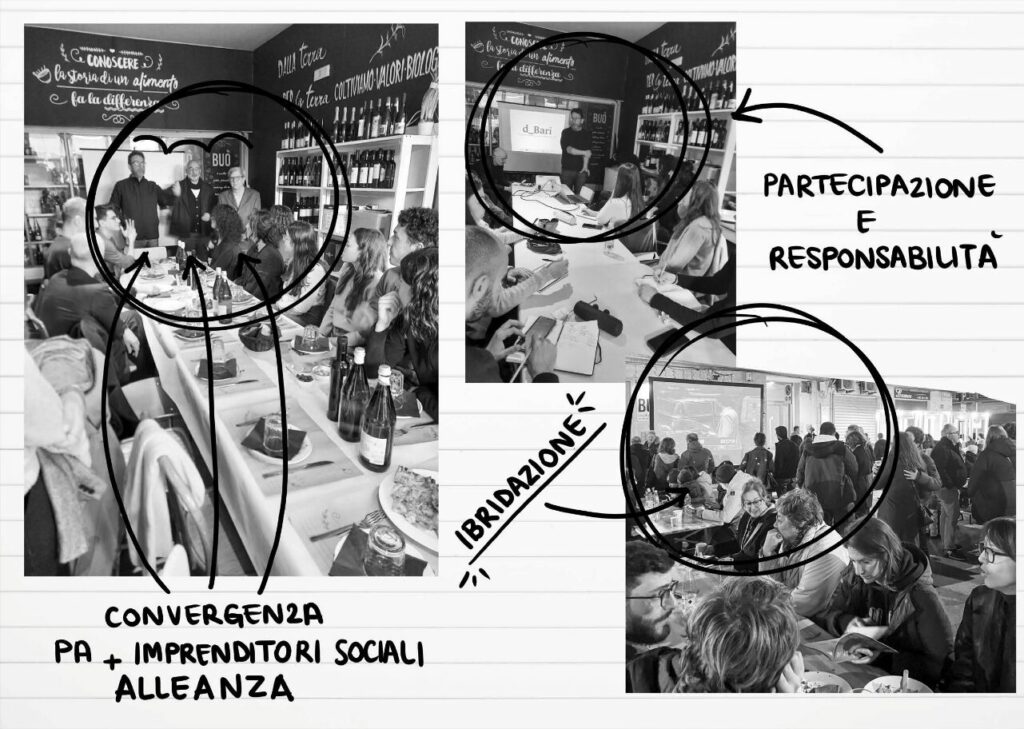

Partecipazione corrisponde dunque a “responsabilità” e “responsabilizzazione” e questo è possibile anche in quello che sembrerebbe il caso più ostico fra tutti di collaborazione: PA e PRIVATI. A Bari siamo stati testimoni di diversi ottimi esempi, in particolare con il progetto D_BARI che ha coinvolto diverse attività commerciali locali. Si è verificata una vera e propria convergenza di intenti fra pubblico e privato che ha stabilito una preziosa alleanza. Fra molti, interessante il caso di BUO’: attività di ristorazione del quartiere Madonnella che ha saputo cogliere le opportunità dell’ibridazione attraverso la sensibilizzazione a tematiche quali la lotta contro lo spreco del cibo, la valorizzazione della filiera a km 0 e la promozione di eventi culturali (fuori Bifest).

Ancora una volta ci troviamo a parlare, dunque, di POLITICHE ABILITANTI che abbiano il fine ultimo di CAPACITARE gli attori coinvolti, ossia di innescare meccanismi che moltiplicano le possibilità di generare valore pubblico. Ne parlava il premio nobel Amartya Sen: qualsiasi politica dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di potenziare le capacità e l’agibilità degli individui. A tal proposito, Mark Moore ci ricorda come tale missione non sia affatto semplice, anzi necessita di 3 condizioni imprescindibili: una forte visione, il supporto più ampio possibile dei portatori d’interesse e la capacità operativa che corrisponde alle persone e al loro know-how.

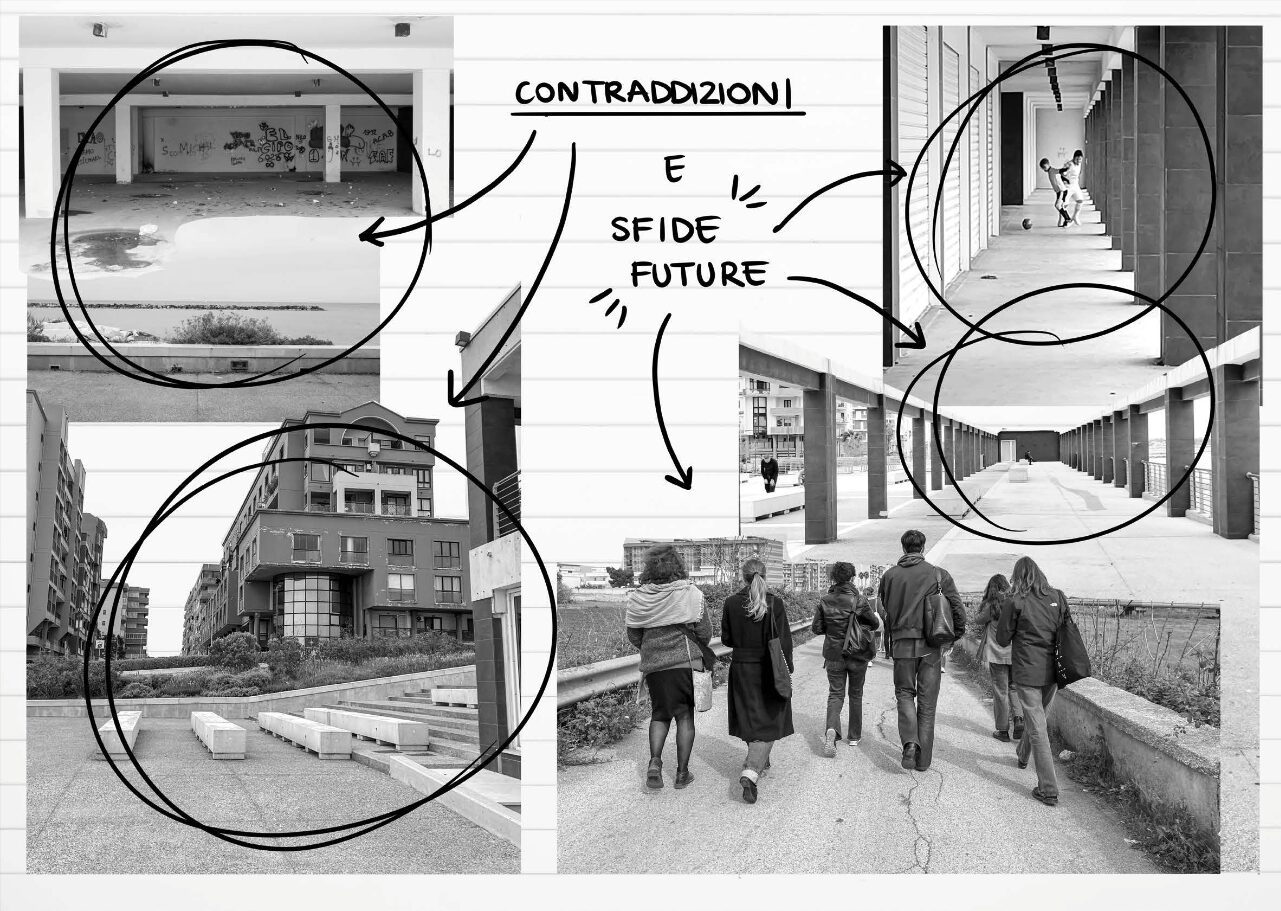

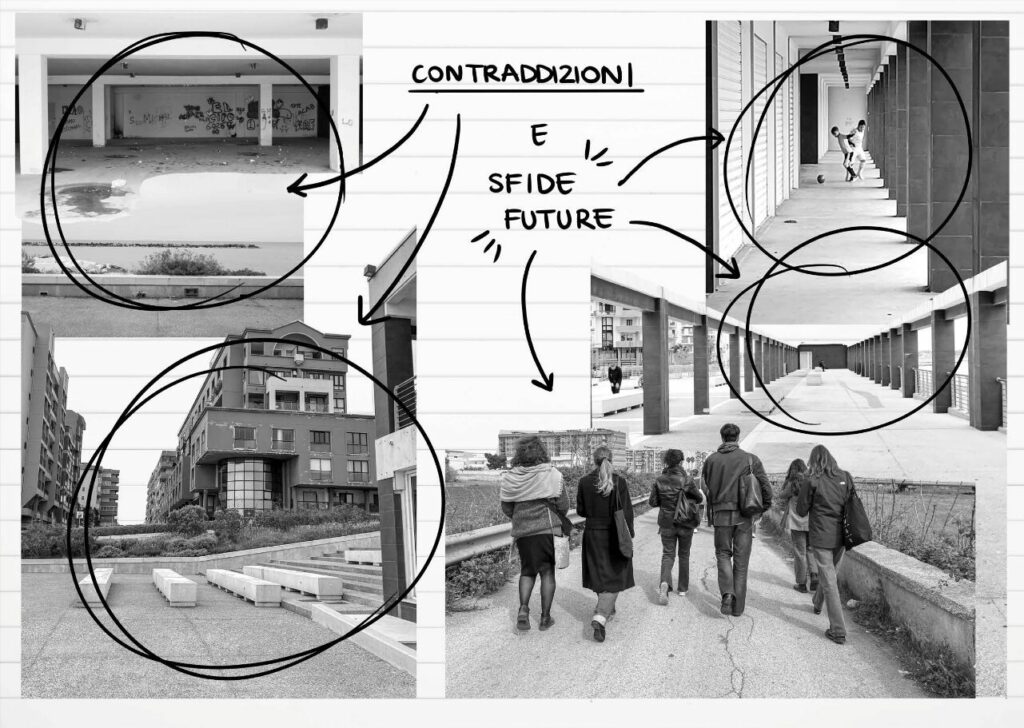

Infine, l’ultimo modulo nel quartiere San Girolamo ed il suo waterfront ci ha fornito l’occasione per riflettere su quelle che sono le contraddizioni dei processi di rigenerazione urbana e la non linearità degli stessi. Esemplificativi alcuni scorci del waterfront attualmente in stato di degrado e lo sfondo delle case popolari in condizioni più o meno precarie. I limiti ed i passi falsi che contraddistinguono questi percorsi agli occhi di futuri rigeneratori urbani come noi costituiscono nuove sfide e nuovi punti di partenza. D’altronde i limiti altro non sono che presidi di differenze, di alterità non solo da scoprire ma soprattutto da valorizzare.