Nacho Padilla (Madrid, 1970) è copywriter e direttore creativo, molto conosciuto nei circoli pubblicitari spagnoli. Nel 2016 fu invitato da Manuela Carmena, la nuova sindaca eletta di Madrid, a ricoprire il ruolo di direttore creativo della città. Dopo la rielezione della sindaca di Barcellona, Ada Colau lo invitò a unirsi al suo team nel 2020. Le posizioni ricoperte da Padilla nelle due città più grandi della Spagna sono un unicum a livello mondiale. Così come i risultati del suo lavoro: i molti designer, illustratori e altri professionisti della creatività che coordinò tra il 2016 e il 2023 hanno dato vita a una comunicazione urbana davvero originale, polifonica e politica. Questo articolo è una versione rielaborata della conversazione che abbiamo avuto con Padilla alla galleria Culturgest di Porto il 10 febbraio 2024. Una versione più breve di questa conversazione è stata pubblicata sul secondo numero di Fazer, la rivista su design e architettura che abbiamo fondato nel 2023. La sezione della rivista intitolata “In prima persona” è dedicata al lavoro di un singolo designer e racconta un certo processo, un determinato progetto della sua carriera. In Fazer #1 abbiamo presentato un progetto della designer di prodotto spagnola Inma Bermúdez: la sua collezione Roots per GAN Rugs. In Fazer #2 abbiamo invece raccolto un ampio panorama del lavoro di Nacho Padilla come direttore creativo delle città. L’obiettivo era mostrare, sotto il termine polifonia, come lavorando con un’ampia gamma di professionisti del design Padilla sia riuscito a creare una visione per ciascuna delle due città.

La comunicazione tra una città, o meglio, le persone che governano una città, e i suoi cittadini è un aspetto spesso trascurato della vita urbana e anche del design. Eppure significa dare voce, e forma, a ogni tipo di interazione tra cittadini, in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Padilla ha lavorato nel contesto di amministrazioni comunali insolitamente progressiste, guidate da due donne dichiaratamente di sinistra e molto presenti sulla scena pubblica a Madrid e Barcellona: Manuela Carmena (2015-19) e Ada Colau (2015-23). Come dimostra la nostra conversazione, i risultati del suo lavoro originale, unico e polifonico hanno comunicato idee, cause ed eventi progressisti attraverso campagne di ampia portata, ma sono stati legati anche a oggetti quotidiani e prosaici come multe, moduli e altri strumenti per immaginare e progettare nuovi modi di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

Forse puoi raccontarci come è iniziato tutto a Madrid, no? Come sei stato scelto per la posizione di direttore creativo?

Per caso.

Davvero? Raccontaci meglio.

Il Dipartimento Comunicazione del Comune di Madrid si occupava solo di relazioni con i media. Infatti si chiamava Direzione Generale dei Media. Lula Rodríguez Alarcón, nominata [dall’esecutivo di Manuela Carmena] Direttrice Generale della Comunicazione, aveva lavorato precedentemente a Oxfam e, una volta arrivata al Comune, decise di cambiare il modo in cui la comunicazione veniva gestita internamente da ciascun dipartimento, centralizzandola in una Direzione della Comunicazione. Che ancora non esisteva. Ogni area, ogni sotto-direzione, ogni direzione del municipio commissionava direttamente il lavoro di comunicazione a studi di design, ecc. Non esisteva un messaggio comune né una narrativa comune. I responsabili erano funzionari o consiglieri, ingegneri o avvocati, persone che non si supponeva sapessero di marketing o comunicazione. Così, dato che in agenzia avevo lavorato con Lula a Oxfam, lei mi conosceva e voleva introdurre una figura che io stesso non sapevo bene cosa dovesse fare al Comune. A quel tempo ero direttore creativo da circa 15 anni, quindi le dissi: beh, se chiami me, vuol dire che ti serve un direttore creativo.

Eri direttore creativo dove?

Nelle agenzie pubblicitarie Contrapunto BBDO e McCann Erickson.

Ho lavorato quasi tutta la mia vita nella pubblicità. Ero copywriter, in realtà. Molti pensano che io sia un designer, ma non è così. Da quel momento in poi abbiamo iniziato a progettare qualcosa dal nulla, perché quello c’era: il nulla. La prima cosa che ti trovi davanti quando lavori nella pubblica amministrazione è il sistema di appalti, cioè il modo in cui lavori con designer o studi attraverso un processo di selezione pensato per l’esatto opposto. È fatto per assumere chi costa meno, chi è più conveniente in termini di scadenze, di offerte migliori, e così via. Ma in questo processo la qualità del lavoro viene considerata un fattore soggettivo. Quando contratti uno studio, la logica è: se uno studio ti presenta un logo che costa 10 e un altro te ne presenta uno che costa 50, oggettivamente il logo che costa 10 è migliore di quello da 50. E per dimostrare che l’altro logo è migliore cominciano complicazioni e sospetti, perché la qualità è soggettiva, è un valore che tu attribuisci. Quindi c’era anche un altro aspetto: io avevo già un bagaglio personale derivante dal lavoro nella pubblicità e dal fatto di essere nel settore da molti anni. Provenivamo dalla crisi del 2008 che, nel 2016, non era stata ancora superata nel mondo del design. La pubblica amministrazione in Spagna – non so come funzioni in Portogallo – favorisce i grandi: diciamo che preferisce… c’è un’espressione che è “chiavi in mano”, no?

Chiavi in mano, sì.

Ecco, per default funzionava meglio, o era più facile, assumere un’agenzia full-service come McCann Erickson che una serie di piccoli studi. Cosa succedeva in Spagna in quel periodo? I migliori designer, i migliori illustratori, i migliori professionisti, molti erano usciti dalle agenzie durante la crisi e lavoravano in studi composti da una sola persona o due, e così via. L’accesso a questi professionisti era molto complicato, per vari motivi. Le gare pubbliche sono un labirinto burocratico da cui i designer inizialmente rifuggono, no? Sono 200 pagine piene di frasi al congiuntivo. È molto complicato e tanti designer, quando le vedono, dicono: “Beh, non ho tempo, risorse o voglia di entrare qui”. Poi, le condizioni economiche favoriscono i grandi, nel senso che devi garantire solidità economica all’amministrazione.

Quello che facemmo fu progettare un circuito contrattuale in cui alcune cose erano rese più semplici e altre più difficili. Più difficili, perché c’era molta intrusione professionale: tipografie, società di consulenza, studi legali partecipavano alle gare pubbliche. A Barcellona, una volta, qualcuno che era contemporaneamente studio di design e macelleria presentò un’offerta. E per anni questo tipo di sistema aveva favorito aziende che sapevano come vincere una gara, ma non sapevano svolgere bene il lavoro. E battevano persone molto capaci.

Come impedire a una società di consulenza di entrare nell’Accordo Quadro? Bisognava aver lavorato cinque anni in grafica, creatività, ecc., e dimostrarlo con fatture. Perché in Spagna puoi registrarti in qualsiasi attività economica tu voglia: faccio questo, questo… È gratuito, no? Posso fare tutto. E quindi puoi candidarti a qualsiasi cosa. Allora, ad esempio, si fecero cose come creare una guida facile: una traduzione del bando in linguaggio comprensibile. I termini furono estesi, venne istituita una giuria professionale e indipendente, in cui né io né nessuno del Comune era presente, nominata da associazioni di design, illustrazione e creatività. E tenevo molto che fossero associazioni di professionisti e non dell’industria, non l’associazione delle agenzie pubblicitarie ma il club dei creativi, perché gli interessi dell’industria e quelli dei professionisti non coincidono necessariamente. La giuria era composta da parecchi professionisti provenienti da settori diversi, che non si conoscevano tra loro, il che evitava un po’ di complicità.

Il principale ostacolo era l’offerta economica, no? Puoi presentare un lavoro eccellente, ma se arriva qualcuno con un lavoro mediocre e abbassa drasticamente il prezzo, vince lui. Quindi, la soluzione fu che la giuria stabilisse una soglia minima di qualità: se non la raggiungevi, non potevi partecipare all’offerta economica. Essendo una gara pubblica, con 15 studi partecipanti – e la giuria lo sapeva, perché il concorso era pubblico – i 15 furono ammessi. In questo modo alcuni meccanismi furono un po’ “hackerati”.

Per esempio, il lavoro speculativo. Molti rifiutano, anzi molti dei migliori designer in Spagna rifiutano di partecipare a concorsi a loro rischio. Questo significava rinunciare a molto talento che c’era ma non si sarebbe candidato. Tuttavia non si può dire, dall’amministrazione, che si sta facendo un concorso su portfolio, perché – come mi spiegò un avvocato del Comune – esiste un principio base degli appalti pubblici: pari opportunità. Di fronte a due portfolio, uno di un designer famoso e uno di un emergente, quest’ultimo non avrebbe possibilità, quindi secondo questa visione non c’è più uguaglianza di opportunità. L’effetto era che i migliori designer non partecipavano. Così invece di chiedere un brief concreto e una consegna specifica, si chiesero esercizi a tema libero.

Come funzionava?

Design editoriale, design di poster, infografiche, ma a tema libero. Cosa succede in Spagna – e suppongo anche in Portogallo – è che i migliori lavori degli studi spesso sono quelli rifiutati dai clienti, no? Così non dovevano creare un progetto specifico per il concorso, ma presentare una sorta di “lato B” del loro portfolio, quello che non era mai uscito. Qual era l’effetto contrario, alla fine? Che molti studi, costretti a lavorare gratis per un concorso dall’esito incerto, avrebbero dovuto investire tempo e risorse e magari perdere un mese di fatturato. Se sei McCann Erickson o una grande azienda, puoi permettertelo. Ma se sei uno studio di tre persone, è un disastro. Questo sistema favoriva certi studi e ne impediva l’ingresso ad altri. Quello che fu fatto fu trasformarlo.

La cosa positiva è che alla fine si creò un portfolio di fornitori di alta qualità, che lavorarono per due anni con l’amministrazione sotto quello che si chiama Accordo Quadro.

Il problema della comunicazione e del design nelle istituzioni è che gli appalti pubblici sono molto lenti. Ci possono volere sei mesi per lanciare una campagna. O, beh, sei mesi se va bene. Se va male, può volerci un anno. In effetti, c’è una cosa che accade spesso all’amministrazione: se sei un fornitore che lavora male per la pubblica amministrazione, è molto difficile che quest’ultima ti rescinda il contratto. Perché appena lo fa, tu puoi giustificare che il lavoro era buono e aprire un contenzioso che dura un anno o più, nel frattempo l’amministrazione non può rivolgersi a un altro fornitore. Per questo l’amministrazione sopporta, sopporta, sopporta… e alla fine ti ritrovi ad avere più punti per aver lavorato male per l’amministrazione (dato che l’esperienza conta di per sé) che non per non averci mai lavorato. C’erano molti incentivi distorti e meccanismi che funzionavano al contrario rispetto all’intenzione iniziale.

Capimmo che la parte di burocrazia, di amministrazione, di contratti – che era contraria alla creatività – era la prima cosa da sistemare, perché è il motore, è lo strumento, è il modo in cui puoi rendere possibile tutto il resto.

La prima cosa che facemmo fu cambiare i modi di lavorare all’interno dell’amministrazione: molte persone obbligate a giudicare il lavoro dei fornitori non erano professionisti, quindi si basavano sul criterio personale del “mi piace/non mi piace”. Allora li coinvolgemmo nella fase preliminare del processo di valutazione: facevano i briefing, persino la strategia o la pianificazione strategica – cosa vuoi dire, in che modo, a chi vuoi arrivare. Così il vantaggio era che, certo, c’era un ingegnere agronomo esperto di parchi e giardini, che era una vera eminence nel suo campo ma un pessimo direttore marketing. Eppure era costretto a ricoprire quel ruolo. Non appena gli permettevamo di lavorare nella sua area di competenza, faceva un ottimo lavoro. Successivamente c’era una certa fiducia che i fornitori e il team di comunicazione avrebbero dato il miglior risultato possibile, anche se non ti piaceva, il che generava una notevole libertà in quel senso.

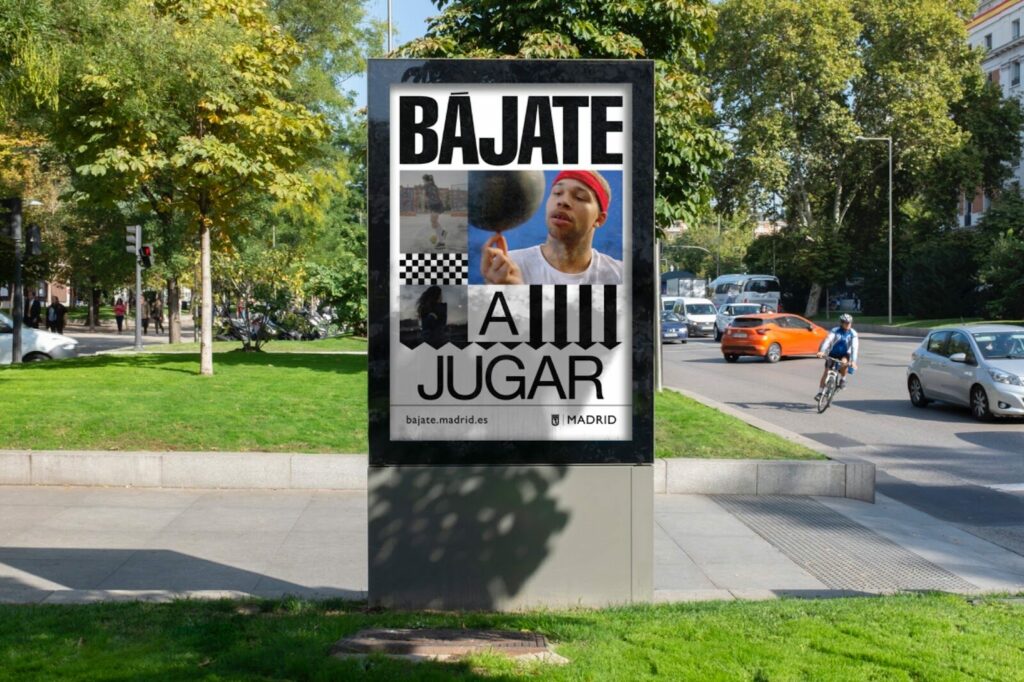

Ricordo che dicesti, a proposito della campagna Bajate a Jugar [Scendi a giocare], che quando un tuo collega del Comune disse: “Non mi piace”, tu rispondesti: “Guarda, hai circa 60 anni, vero?” La campagna Bajate a Jugar era una campagna per i giovani affinché facessero esercizio, giocassero…

Per uscire in strada. Penso che quando non sei un professionista della comunicazione o simili, giudichi con strumenti non professionali. Sei il direttore dello sport, hai 60 anni, e vedi un design e dici: “Non mi piace”. Beh, questa è una buona notizia, perché ai diciassettenni, che non apprezzano nulla di quello che piace a te, probabilmente piacerà. Ricordo che la sindaca Manuela Carmena una volta disse: “Non mi piace”. Allora il team scese e disse: “Dobbiamo cambiarlo, non piace alla sindaca”. E io dissi: “Beh, lei ha detto che non le piace, non che va cambiato, giusto? Chiedetele se vuole che venga cambiato”. Così glielo chiesero e lei rispose: “No, no, non mi piace, ma loro sapranno cosa fare”.

Di fronte all’autorità gerarchica, gli anarchici valorizzano l’autorità competente – e alla fine è quello che accadde. Se tu sei la persona competente in comunicazione, la decisione spetta a te. È lo stesso processo che avviene in diritto, no? E così, semplicemente, iniziammo a parlare non più di creatività, ma di politica.

Quanto durò quel processo, dal tuo ingresso nel 2016 fino al primo Accordo Quadro?

Gli Accordi Quadro duravano un anno, con possibilità di arrivare fino a tre. Il primo fu fatto alla fine del 2016. In altre parole, venne progettato durante il 2016, presentato, con scadenze e così via, ed era una sorta di prova ed errore… Fu il primo a uscire e vedemmo cosa funzionava bene, cosa male, e restò in vigore solo un anno. Il secondo era già una buona iterazione e funzionò per tre anni. Coprì i restanti due anni della legislatura più un altro nell’amministrazione successiva. Il governo seguente mantenne la struttura, sebbene ormai fosse piuttosto snaturata. Ora hanno eliminato il direttore creativo e nominato una sorta di direttore marketing o simile. Questo a Madrid. A Barcellona, invece, non c’è un direttore creativo, ora c’è un comitato consultivo. A Barcellona l’esperienza fu diversa perché l’amministrazione comunale era sviluppata da decenni. Le Olimpiadi del ’92 avevano creato un tale meccanismo comunicativo che c’era persino un edificio del Municipio dedicato esclusivamente alla comunicazione. Rispetto a quello, il Comune di Madrid era un deserto.

Questi oggetti furono creati da studi e autori molto diversi, e tu hai lavorato con loro in entrambe le città. Non c’è mai stata la tentazione di creare un dipartimento creativo interno al Comune?

In realtà, penso che nel service o product design sia meglio avere un proprio dipartimento, ma nel graphic design credo che alla fine sia meglio far ruotare le collaborazioni. Se stai dieci anni al Comune di Madrid, arriverà un momento in cui dirai: “Ok, mi sto ripetendo, è finita, devo andarmene”.

Hai lavorato per favorire cambiamenti legislativi e burocratici, ma hai anche rafforzato gli organismi rappresentativi dei designer. E questo è un aspetto che non dovremmo sottovalutare, perché il Comune ha bisogno di quegli organismi rappresentativi. E tu l’hai fatto in maniera molto strategica.

Se volevi fare cambiamenti complessi che potessero dare l’impressione che stessi prendendo troppe decisioni da solo, il fatto che ci fosse una giuria indipendente e professionale, con quella capacità di agire, era una sorta di rete di sicurezza contro i miei stessi possibili errori. Il fatto di lavorare molto con le associazioni ci aiutava in questo. Serviva a tessere relazioni più solide con il settore, con i professionisti, non con l’industria, non con i CEO, ma con i designer, perché, di nuovo, i loro interessi sono completamente diversi.

In effetti, non in termini industriali ma in termini lavorativi, c’è molta precarietà. Se il tuo interlocutore è l’azienda, la precarietà non scomparirà mai; se invece l’interlocutore sono le persone che fanno il lavoro, allora la conversazione sulla precarietà esiste. E penso anche che le persone che conoscono il design siano coloro che lo fanno: non il CEO e il direttore commerciale, non il direttore finanziario, ma il designer. Inoltre, una gran parte del settore non fa parte di un quadro classico-industriale, ma è composta da professionisti che lavorano con altre logiche.

Ora, parlando un po’ più direttamente di creatività: com’è stato il processo di realizzazione… Ad esempio, abbiamo scelto sette poster, quattro da Madrid e tre da Barcellona, più uno per La Mercè, l’ultimo che hai fatto come direttore creativo. Forse possiamo parlarne e discutere di queste scelte.

Proprio quei lavori?

Uno, o due.

Quando cambi il logo di un’azienda, in realtà stai facendo un cambiamento che è solo estetico. Penso invece che i cambiamenti riguardino la storia, la narrativa, la marca intesa come qualcosa di molto più profondo. E noi, a Madrid e a Barcellona, abbiamo lavorato partendo da questa base, e tutto il lavoro ruotava attorno alla narrativa.

A Madrid, ad esempio, fu incaricata un’agenzia di branding di realizzare uno studio quantitativo e qualitativo su cosa fosse Madrid. Cosa pensano le persone di Madrid? Cosa vogliono da Madrid? Altre 200 pagine, interviste a un’ampia gamma di partecipanti, workshop qualitativi… e alla fine si creava una gigantesca nuvola concettuale. Da lì bisognava estrarre una frase. E in quel processo c’è un’assoluta soggettività. Infatti, la frase distillata che ci presentarono non mi convinse. Mi sembrava che potesse essere quella o un’altra. Ricordo che era: “Madrid, energía inspiradora” [Madrid, energia ispiratrice], e credo che l’obbligo di riassumere, includere, qualificare, sia troppo evidente. Si nota troppo il marketing.

Sono contrario al termine city brand, non mi piace; ne ho parlato molto e lo ripeto: mi stanca perché lo dico sempre, ma penso che un brand sia il passo che precede una comunità, e una città è quasi la definizione stessa di comunità. Qualsiasi brand aspira ad avere il riconoscimento e l’attaccamento che una persona può avere con una comunità. Voglio dire, quello che provo per Madrid, che è la mia casa, il luogo dove vivo e pago le tasse, si riduce se all’improvviso capisco che Madrid è un marchio, che pretende di essere “energia ispiratrice” o qualcos’altro. Alla fine ci metti sopra uno strato di artificialità, di marketing commerciale. Molto di ciò che è successo in termini di storytelling, narrativa e branding nasce dal marketing commerciale. Nel momento in cui fai qualcosa che non è marketing commerciale, puoi usare i suoi strumenti, ma spesso accade che usi gli strumenti e ti compri anche la filosofia. La paradossale follia di questo si vide a Madrid, dove c’era uno spazio di attenzione al cittadino chiamato “servizio clienti”. Ma un cittadino è qualcosa di molto più complesso, sfaccettato, di un cliente. Quindi, tutto il discorso sul city branding si riduce a vendere la città, a concepirla come merce, non come spazio di vita, in cui si stabiliscono relazioni molto più complesse.

Le relazioni commerciali o capitalistiche sono molto più strette, alla fine. Quindi penso che una pubblicità commerciale possa venderti la città, ma non la definisce.

Quando lavoravo in Contrapunto fu creata una campagna per il turismo a Madrid, per la quale un mio collega, Juan Silva, scrisse un claim molto efficace: “Cuando vienes a Madrid, eres de Madrid” [Quando vieni a Madrid, sei di Madrid]. Madrid è una città fatta di immigrati, di persone arrivate da fuori: non ci sono così tanti madrileni nativi, meno della metà. Ed è una città che ha una “puerta fría”, no? È molto facile entrarci. È una città dove, dopo tre settimane che ci vivi, sei già di Madrid. E questo lo notano immediatamente sia chi ci abita sia chi la visita.

Tuttavia, non è una città che abbia un simbolo riconoscibile. In realtà, c’è quasi un trauma su questo. Non c’è un Big Ben, non c’è una Torre Eiffel, non c’è una Sagrada Familia. C’è la fontana di Cibeles, i churros, non so… ma non c’è un’icona. E allora c’è sempre un politico che dice cose come: “Una ruota panoramica! Voglio una ruota panoramica, una torre, voglio…”. Ma la cosa di Madrid è che ha una storia molto semplice, facile da capire e percepire quando ci sei. Così partimmo da questa narrativa: una città che ti accoglie e di cui diventi subito parte, lavorando sulla storia più che sul marketing.La narrativa funziona quasi come il mito nella mitologia, è come il canone, il lore. Se lavori per la saga di Star Wars, parti dal canone: Star Wars è questo. E da lì puoi fare un film qui, una serie là, un gioco altrove, creando narrazioni diverse che alimentano quel canone e gli danno senso, ma devono rispettarlo.

Penso che ci sia una sorta di stress test per questo tipo di narrativa: riuscire a dire due discorsi opposti partendo dalla stessa storia. Ecco un esempio: la zona a basse emissioni di Madrid, Madrid Central [creata dall’amministrazione di Manuela Carmena], vietava l’ingresso a certe auto – tutta l’opposizione gridava: “Ah, caos!” – ma la narrativa era che Madrid è una città che vive per strada. Quindi, quando lo spazio pubblico è accogliente e permette alle persone di stare in strada in maniera più piacevole e salutare, rafforza l’essenza stessa della città.

E qui faccio una parentesi (credo che anche per i brand funzioni così): le trasformazioni sono più digeribili se, cambiando, diventi ancora di più quello che eri. Non smetti di essere ciò che eri: ti radichi ancora di più in ciò che sei. Così, una Madrid che permette alle persone di stare in strada, senza troppe auto, rende ancora più evidente questo modo di vivere la città. Questa è la narrativa su cui si costruisce l’idea di Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, attuale presidente della Comunità di Madrid, una politica molto di destra, ha idee completamente opposte, eppure considera Madrid “molto Madrid” perché ci sono ingorghi alle tre del mattino. È sempre una città che vive per strada, che “ha bisogno” di traffico e caos perché “siamo così”. Quindi due narrazioni divergenti ma che partono dallo stesso tronco. Credo che quando hai una “giacca” abbastanza larga da poter essere indossata sia da un politico di destra sia da uno di sinistra, e raccontare storie diverse, allora la narrativa ha superato lo stress test.

Parliamo dei poster.

Tutti quei poster facevano parte di una narrativa che diceva: “No importa a quién ames, Madrid te ama” [Non importa chi ami, Madrid ti ama]. È una diversa verbalizzazione della città che ti accoglie e del fatto che, quando vieni a Madrid, sei di Madrid. Quando applichi questo discorso alle politiche sociali, alla comunità LGTBI, lo esprimi così. Quando parli di attrarre talenti o investimenti, dici: “Madrid è una città con una porta molto facile da aprire”, dove è molto semplice attirare talenti a venire a vivere, perché qui si vive bene.

La destra ha sempre provato a vendere Madrid in modo strano, tipo: “Siamo Francoforte”, oppure “siamo Londra”. Beh, non sei né Francoforte né Londra. Sei Madrid, ed è meglio essere coerenti negli argomenti di vendita. Tanto, alla fine, le aziende vanno dove pagano meno tasse o hanno più sussidi, non c’è bisogno di mascherarsi.

La Fiesta de San Isidro è la festa più tipica di Madrid, il giorno del patrono. Quando arrivai al Comune, credo il secondo giorno, mi dissero: “Devi vedere il concorso per il poster di San Isidro”. Va bene, andiamo a vedere. E scoprimmo che avevano partecipato solo cinque persone. Già questo era strano. Aprimmo le proposte e ci accorgemmo che non erano all’altezza di una festa del genere. Eppure il premio era di otto o novemila euro.

E mi chiesi: com’è possibile che per San Isidro, che qualsiasi illustratore madrileno farebbe anche gratis, con un premio del genere abbiano partecipato solo cinque persone? Il Comune comunicava male – la gente veniva a sapere del concorso per caso. Così il concorso fu dichiarato nullo, dandomi l’opportunità di iniziare a elaborare un nuovo discorso. In quel periodo l’illustratore Emo Díaz realizzò dei gatti – a Madrid gli abitanti sono chiamati gatos – ed era un buon gioco di parole.

L’anno successivo usammo un poster di Carmen García Huertas, molto raffinato, in cui disegnava i fiori tipici di Madrid come garofani e violette, tuberosa, corbezzolo… Un poster apparentemente tradizionale, ma fatto molto bene, che elevò nuovamente la qualità e la categoria dell’evento. Infatti, con quel poster iniziammo a vedere atti di vandalismo: la gente voleva i poster e li staccava dai pannelli. Da lì decidemmo di creare un sito web dove scaricarli.

In un governo di trasformazione, invece di inventare un linguaggio nuovo, bisogna usare quello che tutti già conoscono, e ciò che è tradizionale, come leva e trampolino. È quello che la Chiesa cattolica ha fatto con successo: “Solstizio d’inverno? Ecco il Natale”. Usare elementi che, anche se non sostieni il governo, ti parlano come madrileno. Questo significa che puoi avere un discorso completamente femminista in San Isidro che, se raccontato diversamente, avrebbe scioccato la gente. Ma detto così permea tutta la città.

Nel 2018 in realtà furono realizzati quattro poster. Avevamo in mente l’idea di Alphonse Mucha [il celebre artista ceco dell’Art Nouveau], dei suoi manifesti in cui le donne erano metafore di qualcos’altro – la femminilità, la festa, la primavera, le arti – e la rovesciammo, in modo che le donne rappresentassero sé stesse.

Una festa tradizionalmente associata alla tauromachia, molto maschile, divenne così fortemente femminilizzata e diversificata. E si scoprì che, ribaltando la narrativa, erano i poster più tipici di San Isidro che si fossero mai visti. Dalla tradizione, il discorso era stato completamente trasformato. Come dicevamo prima: cambi per essere ancora di più te stesso.

A proposito del poster sul Río Manzanares, ecco un aneddoto che racconto sempre: Madrid ha un fiume molto piccolo, non è il Duero [il fiume più grande della Penisola Iberica, che sfocia nell’Atlantico a Porto]. Dico sempre che quando Napoleone entrò in Spagna, un generale commentò: “Madrid ha l’unico fiume navigabile a cavallo d’Europa”. Da allora furono costruite dighe per mascherare il fiume, in modo che sembrasse più grande, perché non si vedeva il fondo. Ma il Manzanares è profondo appena cinquanta centimetri, con tante isolette, tanto da essere conosciuto come un fiume intrecciato (braided river). L’idea degli ecologisti era di lasciarlo così com’è. Le dighe furono rimosse e l’acqua iniziò a scorrere. Ci fu anche un effetto alla Asterix, perché l’acqua passava attraverso vivai, quindi arrivava carica di azoto. Nel giro di un anno, crebbero alberi di sei metri e l’alveo del fiume si popolò di aironi, gru, uccelli impensabili in un fiume che prima era morto. Improvvisamente la gente ricominciò a guardare al fiume.

Ma, naturalmente, l’idea che i madrileni avevano del Manzanares, per generazioni, dal generale francese in poi, era quella di un fiume nero e sporco. Bisognava mostrare cos’era diventato. E in questo senso la comunicazione rese reale quell’idea ancora prima che accadesse. Voglio dire, se nel 2010 avessi fatto quel poster, la gente avrebbe detto: “Ma che stai dicendo?”. Nel momento in cui accadde davvero, invece, tutti si chiesero il perché, e l’effetto della trasformazione fu moltiplicato.

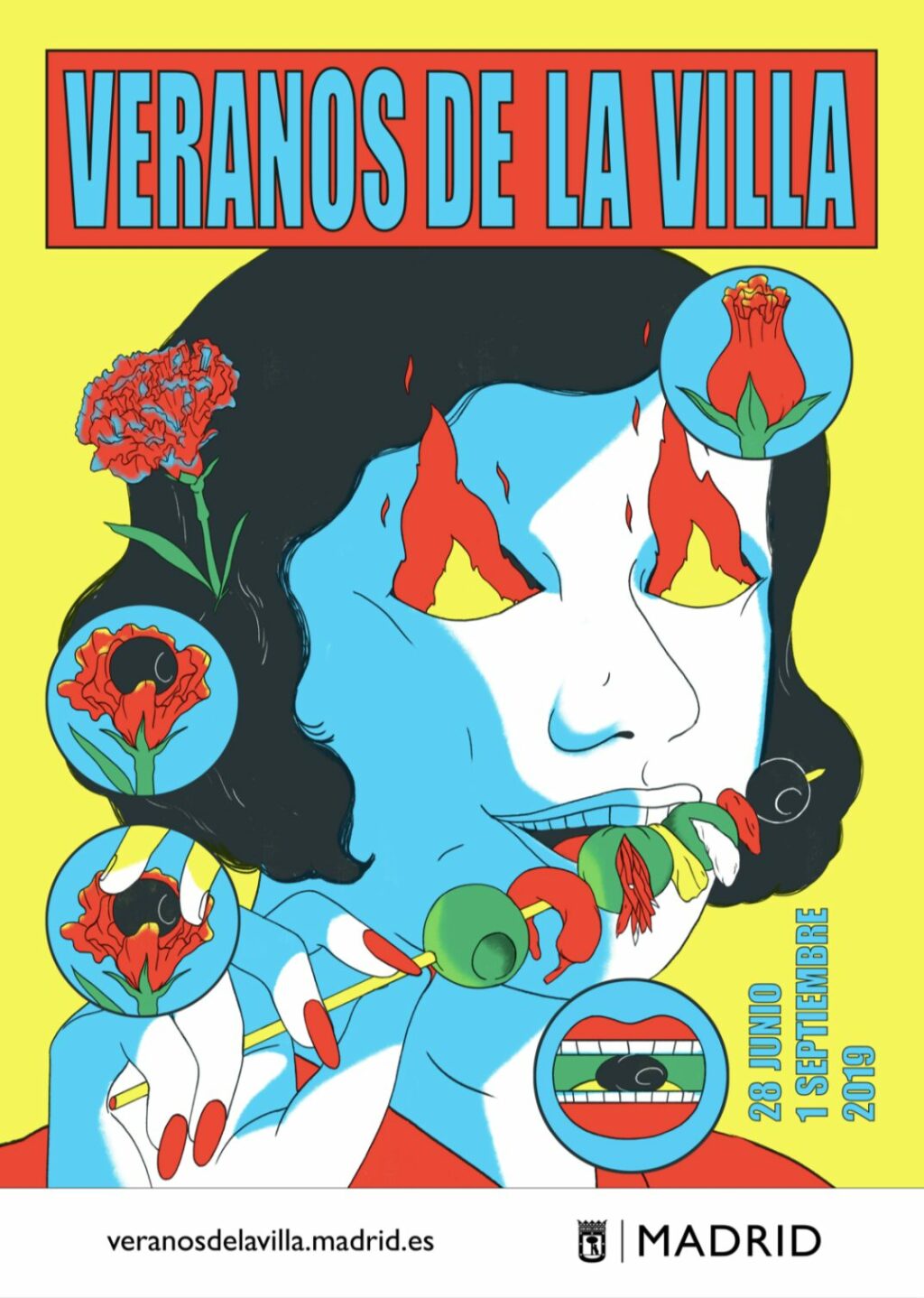

Veranos de la Villa è un festival creato da Enrique Tierno Galván, il primo sindaco socialista dopo il regime di Franco. Si rese conto che molti madrileni non potevano permettersi di andare in vacanza e a Madrid non c’era nulla da fare in agosto. Così ideò un festival gratuito per tutti, per mantenere viva la città e permettere a tutti di accedere a svago e cultura. Il festival si svolge in luglio e agosto.

Madrid a luglio è un inferno in terra. In quel poster e in molti altri ciò che facemmo fu riconoscerci, invece di usare un marketing commerciale che maschera la realtà. Veranos de la Villa fa sempre riferimento al caldo madrileno. Quando lavori per un cliente commerciale, ti rivolgi a un pubblico specifico che sai reagirà in un certo modo. Ma quando lavori per il Comune, ti rivolgi a tutta la popolazione. E devi essere un po’ meno rischioso, diciamo. Però ogni tanto rischiavamo. Quel poster non era facile da guardare, ma funzionò molto bene. Penso che quando rischi e sperimenti, alla fine le persone rispondano molto meglio alla creatività.

Nel 2020 ti sei trasferito a Barcellona.

Sì, ho lavorato da solo per un anno e nel 2020 mi chiamarono da Barcellona per fare lo stesso lavoro. Lì fu piuttosto complicato realizzare un accordo quadro perché gli appalti funzionano diversamente. Ma, mentre si preparava l’accordo, fu possibile procedere con contratti più piccoli.

In quel periodo furono contrattati 150 studi: lì la polifonia era assoluta, perché a Madrid avevamo lavorato con 15 studi più contratti artistici, mentre a Barcellona si lavorava con uno studio alla volta. Ed è curioso, perché lavori con tanti studi ma alla fine c’è un tono riconoscibile. Questo per dire che quando centralizzi la comunicazione puoi lavorare con molte voci e ottenere comunque un’armonia. Il primo poster fu una grande prova. Non per i politici, ma per i designer di Barcellona. Sì, perché fu realizzato da uno studio di Madrid. A Barcellona ci tengono molto a lavorare solo con designer locali. A Madrid non importa, ma a Barcellona devi giustificare se non è un designer catalano, perché il design catalano è il più riconosciuto e considerato il migliore in Spagna. Quindi, il fatto che fossi arrivato io non piacque a certi settori. E ancor meno che il primo lavoro fosse con uno studio di Madrid. Fu uno shock, ma si superò abbastanza presto.

“Barcelona Té Molt Poder” [Barcellona ha molto potere] ha a che fare con la ripresa post-pandemia?

Il trauma causato dal COVID, dalla pandemia, fece sì che le città dovessero rialzare la testa e ci fu persino una sorta di competizione, no? Bisognava comunicare alla popolazione che tutto sarebbe andato bene, che ci stavamo riprendendo, che era finita. Barcelona Té Molt Poder faceva parte di questo discorso.

Era la ripresa di una canzone, una rumba (Gitana hechicera) di Peret, il maggiore rappresentante della rumba catalana, lanciata nel 1992, in cui si diceva Barcelona Té Molt Poder. Non so com’è stato in Portogallo, ma in Spagna la gente usciva sui balconi alle otto per applaudire, cantava… e a Barcellona quella canzone si cantava molto, come a dire: Barcellona è potente, Barcelona Té Molt Poder. Barcellona ha tutti i simboli che a Madrid mancano. Ne ha sette. Ha tutto ciò che vuoi. Ma ha una storia molto complessa. I catalani, o i barcellonesi, hanno un modo molto particolare di fare le cose, diverso da Madrid: hanno la capacità di riunirsi, hanno il gruppo di amici che va in montagna, quello che gioca a hockey, le colles che costruiscono i castells, gli atenei, i club, le associazioni imprenditoriali, i sindacati, i movimenti sociali… Per questo a Barcellona c’è un movimento associativo molto combattivo. Uno dei soprannomi di Barcellona è infatti Rosa de Foc (Rosa di Fuoco), eredità dei movimenti anarchici. Allo stesso tempo, però, c’è un tessuto borghese e imprenditoriale: gli Atenei, i club… Insomma, i barcellonesi fanno le cose, ma sempre in maniera collettiva, creando una lettura che può essere accettata sia dall’ateneo degli imprenditori sia dal movimento di quartiere. È così, è una realtà.

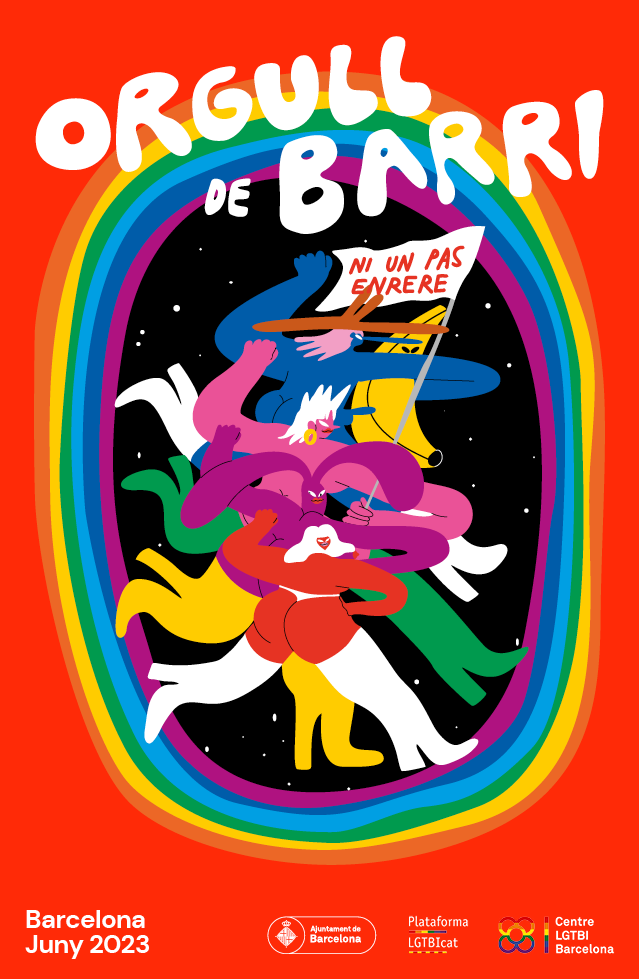

Ad esempio, a Madrid il Pride era “Ames a quien ames” [Ama chiunque tu ami], rivolto in seconda persona singolare, un messaggio diretto a te. A Barcellona invece c’è “Orgull del barri”, l’orgoglio del quartiere: è un altro modo di guardare la stessa cosa. La narrativa cambia. E, per esempio, una campagna puramente istruttiva – indossa la mascherina, lavati le mani, mantieni le distanze durante il COVID – fu realizzata seguendo questa logica.

Sì, significa: “Io, noi, tutti”.

Quello che succede ai comuni è che comunicano ogni giorno. Parlano in continuazione, c’è una quantità enorme di parole, comunicano sempre. Quindi quello che ci accadde fu: se hai un unico fornitore, con un certo stile, alla fine tutto esce sempre con lo stesso tono di voce, un po’ monotono, no? L’idea fu allora di generare molte voci diverse, perché ti rivolgi anche a pubblici diversi: anziani, giovani, malati, sani, sportivi, lettori… e i toni di voce devono cambiare.

In termini di branding, ci sono due aspetti: coerenza e consistenza. La coerenza può essere più implicita, leggera. La consistenza è più esplicita: stesso messaggio, stesso schema grafico, sempre. È un messaggio coerente. In questo caso applicammo la consistenza: era sempre la stessa storia, ma raccontata in tanti modi diversi, declinata in molte forme differenti.

C’è un’energia molto particolare nella comunicazione di entrambe le città, un’energia positiva e anche poetica. E un’altra cosa interessante, comune: la presenza delle persone.

È un trucco, sì, ma funziona, no? Ed è un trucco molto usato nella comunicazione urbana. C’è una cosa che i comuni hanno: un potere comunicativo a cui nessun brand può accedere, cioè le strutture di comunicazione esterna. In altre parole, il Comune di Madrid e quello di Barcellona sono proprietari di tutti i MUPI [Mobilier Urbain pour l’Information] e di tutte le pensiline, che sono gestite da un’azienda, ma delle quali il Comune possiede una quota di spazi e di tempo nei supporti digitali.

Se pianifichi bene una campagna, puoi riempire la città. Il potere che avevamo nell’outdoor era improvvisamente molto più grande di quello che avevamo nel digitale o, ovviamente, in televisione.

La mia idea di comunicazione esterna è che devi poterla vedere e capire da un lato all’altro della strada. Quindi, se i pezzi sono semplici, se ci sono persone che ti guardano, se il messaggio è chiaro, funzionano meglio. In mezzo al caos urbano, se sono colorati e potenti, ancora meglio. Quindi è vero che lì c’è uno stile, ma penso che sia uno stile dettato dal mezzo. Se a Madrid il vantaggio comunicativo fosse stato il digitale, probabilmente la pubblicità del Comune sarebbe stata diversa.

Hai lavorato per due giunte comunali di sinistra. E se ti avessero invitato sindaci di destra?

Beh, come mi disse mio padre quando entrai al Comune di Madrid: “non esporti troppo, figliolo”. È vero che prima di lavorare al Comune di Madrid avevo una società che si chiamava Viernes. Era, come diceva un amico, una “macchina per fare poco denaro”, perché lavoravamo con ONG, movimenti sociali… Ed ero già un po’ “rosso” di mio. Eppure adesso sto per iniziare un lavoro per la zona a basse emissioni del Comune di Segovia. Io sono di Segovia, ma l’amministrazione attuale è del PP, il Partido Popular di destra. Preferisco fare campagne su pedonalizzazioni, diritti sociali, ecc., piuttosto che le campagne che Vox [il partito di estrema destra spagnolo] potrebbe chiedermi. In realtà le campagne che facevamo erano, per così dire, “bianche”. Voglio dire, il poster di San Isidro del 2018 fu portato a casa e appeso anche dai responsabili stampa del Partido Popular. Chiesero al team di governo i materiali grafici, cioè l’opposizione li chiese al governo. Vediamo: se non sei favorevole al Pride, e devi comunque fare una campagna per il Pride, chi non lo condivide, se non si sente a suo agio, farà un poster in un certo modo. Io mi sento più a mio agio lì, a dir la verità.

Per esempio, a Madrid c’è un quartiere chiamato Usera, la Chinatown di Madrid. Era stato trattato un po’ con indifferenza, ma quando arrivò Manuela Carmena si ufficializzò qualcosa che già esisteva: 400.000 persone andavano a Usera a festeggiare il Capodanno cinese, bisognava prenotare al ristorante con tre mesi di anticipo. In altre parole, una comunità molto numerosa celebrava una festa che faceva parte della città. E in effetti il Capodanno cinese veniva celebrato sia dalla nuova popolazione cinese del quartiere sia dagli abitanti storici. Così al corteo del Capodanno cinese vedevi sia chi era lì da sempre sia i nuovi vicini. Quindi il Capodanno cinese iniziò a essere riconosciuto ufficialmente, anche se all’inizio ci furono frizioni: “Perché, che senso ha, non è così importante”… Quel genere di cose. Ma ora Bakea, l’illustratore che fece il primo poster nel 2018, lo realizza da nove anni. Se vai oggi a Madrid, durante il Capodanno cinese trovi tutti i pannelli del Comune pieni di manifesti.

In realtà eravamo una squadra. Io ero responsabile della Creatività, ma c’era Lula, la direttrice della Comunicazione, che era come un cavallo al galoppo. C’era Sara, la direttrice della Pubblicità, che veniva dall’essere direttrice dei servizi ai clienti nei centri media: lei disegnò tutta la struttura mediatica e come lavorare con i media. C’era Marta, la direttrice digitale, che veniva dall’attivismo, quindi sapeva come condurre le campagne. Io ero l’unico uomo di tutto il team. Insomma, eravamo una squadra e ci mettevamo tantissime ore. E avevamo le stesse risorse dell’esercito di Pancho Villa.

Quello che fece Sara fu: “Prendiamo tutte le strutture di comunicazione, costruiamo circuiti sensati, centralizziamo le decisioni”. Creammo un programma annuale: “Quali campagne volete fare? Questa, questa, questa. Bene, avete questo circuito. Non un piccolo circuito a Vallecas e un altro a Usera, ma un grande circuito in tutta la città”. In altre parole, la comunicazione fu centralizzata e professionalizzata. Le persone che prendevano decisioni erano professionisti della comunicazione. E poi anche i fornitori erano ottimi professionisti. Molto talento fu riunito. Quindi lavorare con loro era molto semplice.

Ricordo che a Madrid dissi: “Non mi piace chiedere tre opzioni per sceglierne una”. Qui venivi con un’idea, perché prima di tutto avevi ricevuto un briefing approfondito, avevi lavorato con noi, c’erano sessioni di lavoro col team, e poi presentavi un’idea. E penso che il 90% delle volte fosse quella giusta. Così anche i fornitori erano molto soddisfatti, perché il lavoro non era estenuante. La cosa bella di Madrid era che potevi vedere la tua campagna, gli studi vedevano il loro lavoro, proiettato su un edificio di dieci piani, sugli schermi digitali. Allora accadeva a tutti: “Voglio fare qualcosa di veramente buono, perché se faccio una schifezza, sarà visibile a tutti, sarà una schifezza grande come dieci piani”. Quindi c’era molta voglia di fare le cose al meglio.

Un esempio è la campagna Vota, per il bilancio partecipativo di Madrid.

Fu la prima volta che decidemmo che una campagna avrebbe coperto l’intera città. E ci rendemmo conto del potere comunicativo che il Comune possedeva se usava tutti i suoi spazi. Fu come abbattere una barriera mentale.

100 milioni di euro del bilancio municipale sarebbero stati decisi tramite voto popolare: i cittadini proponevano idee, votavano e ciò che usciva dal processo veniva realizzato. Bisognava dire alle persone che dovevano votare, che potevano prendere decisioni. Era una campagna che tutti dovevano conoscere, quindi era come dire: “Vota, vota sì, vota no”, un messaggio che era anche un po’ nello spirito di Madrid, una città che ti lascia fare ciò che vuoi. “Vota sì, vota no, fai quello che vuoi”. E da allora ci dicemmo: così dovremo farlo sempre.

Oltre a tutte le questioni politiche e istituzionali, avevamo due preoccupazioni. Tu, come pubblica amministrazione, hai l’obbligo di significare lo spazio pubblico. Quindi era importante che ci fosse uno standard qualitativo per la strada. Avevamo così tanto spazio a disposizione che dovevamo fare bene. Era un obbligo. Credo anche che, proprio per l’intensità e la continuità delle campagne, si sia educato l’occhio delle persone. Ecco un aneddoto curioso: a Barcellona tutti capiscono di design e c’è molta cultura del design, al punto da esserci una certa ortodossia. A Madrid invece, poiché questa cultura non c’era, nessuno si preoccupava troppo: potevi fare qualsiasi follia e nessuno diceva: “Oh, che bello, fantastico!”. Col tempo, però, penso che siamo stati abbastanza audaci da far sì che ora la gente a Madrid, per esempio, critichi molto – cosa che prima non accadeva. Quando vedono qualcosa che non va, lo segnalano. In altre parole, c’è stato un livello di educazione dello sguardo. Le persone si preoccupano di ciò che fai, se il lavoro è fatto bene. Oltre a portare avanti il lavoro quotidiano, credo che avessimo anche questo obbligo.

Poiché la comunicazione era stata uno dei successi del mandato di Manuela Carmena, verso la fine andai a trovarla e le dissi che nella legislatura successiva bisognava porsi l’obiettivo di creare un ufficio del design che si occupasse di più del semplice graphic design. Credo che il design grafico sia come un ariete: cambi il design e improvvisamente vedi che tutto è diverso, che tutto è migliore. Ma devi anche spiegare il service design e il product design, e che nella digitalizzazione dell’amministrazione devi includere anche il design. A lei l’idea piacque. La mia intenzione era che il Comune si impegnasse di più nella formazione e nell’educazione, creando fermento per l’industria del design in città. Innanzitutto sul lato educativo, perché in Spagna l’istruzione nel design è privata e c’è molto talento che non ha accesso alla formazione perché troppo costosa. Volevamo capire se fosse possibile influenzare la creazione di uno spazio pubblico di formazione, o di borse di studio, o comunque qualcosa per generare una cultura del design in città. Questo sarebbe accaduto nella seconda legislatura. Ma le elezioni non furono vinte.