Uno sguardo da Timișoara 2023 a Gorizia e Nova Gorica 2025, un dialogo tra geografie sociali, economiche e creative nelle città di confine.

Le Capitali Europee della Cultura sono luoghi di trasformazione, dove l’arte, la cultura e le comunità locali si intrecciano per creare nuove visioni. Francesca e Cristiana raccontano la loro esperienza nelle Capitali Europee della Cultura: una durante, l’altra dopo, entrambe testimoni del potere trasformativo della Cultura.

01. ECOC: un’occasione di trasformazione

Essere nominati Capitale Europea della Cultura non è solo un titolo, ma un impegno a trasformare la città attraverso la cultura, la creatività e l’inclusione. È un’opportunità che spesso va oltre la mera celebrazione artistica, l’obiettivo infatti è generare dei cambiamenti tangibili nelle geografie sociali ed economiche delle città. Il titolo diventa così una leva per attrarre nuovi investimenti e promuovere l’immaginario urbano, aprendo porte a una rigenerazione che riguarda non solo i luoghi, ma anche le persone che li abitano e attraversano.

Come funziona?

Ogni anno, una o più città europee vengono scelte attraverso un processo competitivo di candidatura e poi di selezione (ogni candidata partecipa proponendo un programma “libro” delle offerte capaci di restituire intenzioni e potenzialità – Bid Book). Durante l’anno di designazione, la città ospita festival, mostre, iniziative culturali e progetti partecipativi, coinvolgendo sia le comunità locali che quelle internazionali.

Per farvi un’idea negli ultimi anni, le Capitali sono state:

- 2023: Elefsina (Grecia), Timișoara (Romania), Veszprém (Ungheria)

- 2024: Bad Ischl (Austria), Tartu (Estonia), Bodø (Norvegia)

- 2025: Nova Gorica (Slovenia) con Gorizia (Italia), Chemnitz (Germania)

Noi in quest’occasione vi parleremo di Timişoara (motto: Shine your Light, Light up your city! TM23) e Nova Gorica e Gorizia (motto: GO BORDERLESS! GO25)

02. Un racconto a due voci: tra Timișoara e Gorizia e Nova Gorica

Siamo Francesca e Cristiana, e questo racconto nasce da una conversazione intensa e stimolante avvenuta in occasione di un tirocinio svolto a Timișoara – Capitale Europea della Cultura 2023 – e dall’osservazione partecipante dei primi risultati un anno dopo la vincita.

Ma nasce anche da uno sguardo al presente e al lavoro che si sta avviando con GO! 2025, il progetto congiunto di Nova Gorica e Gorizia. Nasce dalla voglia di far conoscere quello che sta accadendo e di aprire un dialogo con tuttƏ voi.

Io, Cristiana, vi racconterò la mia esperienza a Timișoara, dove ho visto germogliare i semi di una rinascita culturale tanto attesa.

Mentre io, Francesca, sarò la vostra antenna sul territorio di Gorizia, dove vivo, pronta a captare segnali, voci e trasformazioni in atto.

Insieme, vi accompagneremo in questo viaggio tra città che cambiano attraverso la cultura.

L’idea di raccontare le Capitali Europee della Cultura ci ha appassionate fin da subito. Volevamo farlo attraverso il nostro sguardo, quello di chi ha vissuto e vive questi luoghi non solo come visitatrice, ma come abitante e partecipe. Ci interessa anche proporre due prospettive temporali diverse:

Io, Cristiana, sono arrivata a Timișoara un anno dopo il suo da Capitale, cogliendo i segni che quell’esperienza ha lasciato;

Io, Francesca, ci sono dentro adesso: vivo a Gorizia, città che, grazie a Nova Gorica, condivide questo titolo per la prima volta come un’unica Capitale Europea transfrontaliera della Cultura.

Due sguardi, due tempi, due territori. Un filo comune: la cultura come occasione di trasformazione.

03. Timișoara: immaginare il futuro partendo dal presente

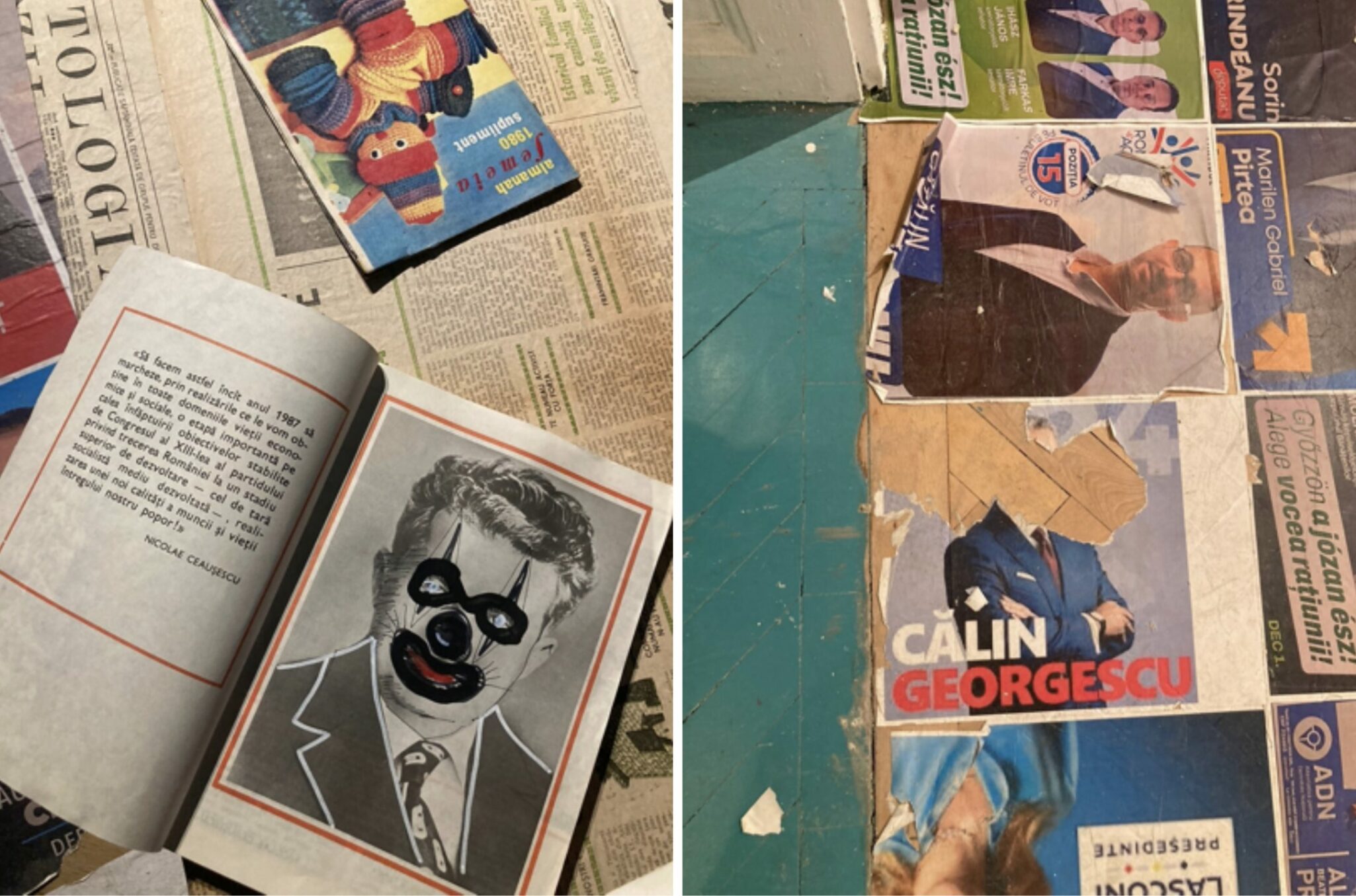

“Sometimes big changes start on street corners.” Così inizia il Bid Book di TM23, Il manifesto con il quale Timisoara si presenta per la candidatura a Capitale Europea della Cultura. In Romania, il 1989 non ha segnato solo la fine del regime di Ceaușescu: ha anche aperto spazi, lasciati vuoti. Ex fabbriche, capannoni, magazzini industriali – simboli di un’epoca finita – sono rimasti silenziosi. Ma proprio in quei vuoti ha iniziato a germogliare qualcosa di nuovo.

A Timișoara, città multiculturale e post-industriale, dove tutto ebbe inizio durante la rivoluzione, alcuni spazi un tempo segnati dalla grande industria sono oggi terreno fertile per l’immaginazione. Le industrie culturali e creative li hanno a poco a poco riabitati, infondendo nuova vita a luoghi che erano già testimoni di un passato complesso, ma che oggi si propongono come nuovi poli di attrazione per idee e sperimentazioni. Non a caso si è ripartiti proprio da qui per creare il dialogo nelle comunità e candidare la città: “..ritrovare i vecchi spiriti rivoluzionari, quei semi di cambiamento che hanno segnato la storia di Timișoara, e riscoprire il senso di comunità che ci ha uniti allora”. In questa città, dove le piazze hanno visto scorrere le manifestazioni di un popolo che lottava per la libertà, il desiderio di riaccendere quella fiamma di partecipazione e di resistenza è stato il motore per la candidatura a Capitale Europea della Cultura. La storia di Timișoara è fatta di rivoluzioni, non solo politiche, ma anche culturali, e oggi quelle stesse piazze, quei vecchi quartieri industriali, diventano il palcoscenico di un nuovo tipo di risveglio. Un risveglio che affonda le radici nel passato, ma che guarda al futuro con la stessa energia e determinazione, facendo della cultura il ponte tra le generazioni e le diversità, unendo i sogni di chi oggi abita la città e di chi l’ha vissuta nei suoi momenti più drammatici.

A Timișoara, a un certo punto, tutti sapevano di vivere in una Capitale Europea della Cultura, come mi hanno raccontato molte persone: “…anche se non partecipavi direttamente, probabilmente avevi visto un evento in giro per il quartiere o hai un nipote che ha preso parte a qualcosa”. Era una consapevolezza diffusa, che trascendeva l’evento singolo per diventare parte integrante della vita quotidiana, un riflesso di come la cultura possa permeare e trasformare il tessuto sociale della città. Nel dialogare con le comunità locali, mi sono accorta di alcuni dettagli che, confrontandomi con Francesca, hanno dato vita a nuove domande e riflessioni. Essere una “Capitale” porta con sé un’ambiguità: da un lato, il centro simbolico di un progetto collettivo, dall’altro, l’eco della parola “capitale” come risorsa economica, investimento, ritorno.

Ogni Capitale Europea della Cultura attiva finanziamenti, marketing, dinamiche di urban branding. Ma la cultura come “capitale” è davvero redistribuita? Chi decide cosa valorizzare? Chi resta ai margini anche quando tutto sembra illuminato?

Partendo da queste domande, ho provato a calarle nella realtà concreta di quanto mi è stato raccontato e che ho vissuto a Timișoara. Già nel 2018, anno in cui per la prima volta mi recai in Romania e, nello specifico, proprio nella città di Timișoara, la città parlava di futuro: si respirava nell’aria l’attesa e l’ambizione della candidatura a Capitale Europea della Cultura. Timișoara si presentava come un grande cantiere a cielo aperto: le strade dissestate, i marciapiedi in rifacimento, le piazze transennate, le infrastrutture in via di trasformazione, insomma tutto sembrava in divenire, in un processo di mutazione fisica e simbolica. Ma ciò che più colpiva non era solo la materialità dei lavori, quanto piuttosto l’energia sotterranea che si muoveva tra le persone, nei caffè autogestiti, nei centri culturali indipendenti, nei quartieri lontani dal centro. C’era il senso di una città che non si stava semplicemente preparando a ospitare un grande evento, ma che stava ridefinendo se stessa. Era come se l’attesa del titolo avesse già iniziato a generare cambiamento: come ad esempio nei discorsi quotidiani, nei progetti collettivi, nella voglia di raccontarsi al mondo (all’Europa soprattutto) con una nuova voce. In quei mesi ho incontrato giovani attivisti, artisti, lavoratori e studenti, ognuno con un pezzo di visione, ognuno impegnato a modo suo a costruire la Timișoara che sarebbe venuta da lì a poco.

Sono passati sei anni. Nel frattempo, una pandemia globale e due nuove guerre, una delle quali lambisce i confini della Romania, hanno ridisegnato il nostro modo di abitare il mondo e in un certo senso anche gli obiettivi di una capitale europea della cultura.

Nel 2024 decido di tornare. Timișoara mi accoglie con un volto nuovo, più levigato forse, ma non per questo meno intenso. Molte strade sono finalmente sistemate, le piazze animate, i palazzi ripuliti dalle impalcature; la città è attraversata da un flusso vivace tra eventi culturali in ogni quartiere, ospiti internazionali, festival, concerti, mostre e molti ristoranti. Il turismo è cambiato, non è più solo quello locale o occasionale, anzi ora arrivano giovani da tutta Europa, studenti tedeschi, francesi, moltissimi italiani. L’Est Europa guarda a Timișoara con curiosità e ammirazione. La città è diventata un crocevia, una vetrina, un nodo. Il capitale ha generato qualcosa, è innegabile. Ma cosa, esattamente? Il capitale ha portato infrastrutture, visibilità, opportunità. Ha alimentato una narrazione positiva, proiettata verso il futuro. Ma allo stesso tempo ha sollevato nuove questioni: chi ha accesso a questa nuova vitalità? Chi ne resta ai margini? I quartieri periferici si sono sentiti coinvolti o schiacciati? Le progettualità dal basso hanno trovato spazio, o sono state inglobate in un discorso più grande, più istituzionale?Camminando per la città, tra i vicoli dove un tempo si tenevano concerti improvvisati e nei cortili nascosti dove si organizzavano proiezioni e dibattiti, cerco i segni di quella vitalità che avevo conosciuto nel 2018. A volte li ritrovo, altre volte sembrano svaniti, o forse solo trasformati. Nel dialogare con chi oggi vive e lavora qui, emergono parole chiave: internazionalizzazione, riconoscimento, ma anche “distanza”, “mancata inclusione”, “opportunità mancate”. Il capitale, quello economico, simbolico, culturale ha effettivamente lasciato un’eredità ma come ogni processo di rigenerazione, anche questo lascia sul campo luci e ombre, entusiasmi e rimpianti. E allora mi chiedo: cosa significa davvero “trasformazione”? È sufficiente cambiare il volto di una città, se non si cambia anche il modo in cui la città si abita, si vive, si sogna insieme? Dove sono le diverse e numerose comunità rom che abitano Timișoara? Me lo sono chiesta più volte, camminando tra le vie del centro tirate a lucido, tra gli eventi patinati e le installazioni luminose. Dove sono le loro voci nei programmi ufficiali? Dove sono i loro corpi negli spazi culturali? E dove sono, ancora, gli spazi davvero accessibili per le persone con disabilità, non solo fisicamente ma anche simbolicamente? Timișoara oggi è costellata di Airbnb, appartamenti ristrutturati in palazzi storici di una bellezza sconcertante, architetture mitteleuropee che raccontano stratificazioni di imperi e culture, facciate restaurate che splendono di nuova vita. “Se non fosse stato per la Capitale Europea della Cultura, questi edifici sarebbero crollati”, mi hanno detto in molti. E in effetti, è difficile non vedere in questa rinascita edilizia un segno positivo, un gesto di cura verso un patrimonio che rischiava l’oblio. Il rischio è che il recupero però si trasformi in esclusione, che la rigenerazione lasci fuori proprio quelle comunità che per decenni hanno vissuto spesso in silenzio in quei quartieri. Timișoara risplende, sì, ma in quale direzione va questa luce? Illumina tutte le strade, o solo quelle che fanno più bella figura nelle fotografie?

04. GO25! – Borderless

Nova Gorica è la città più giovane della Slovenia. Una città che si estende in un territorio sviluppato in continuità con la città di Gorizia, che ha invece una storia ben più lunga e articolata. Se avessimo la fortuna di poter utilizzare il duale, come nella lingua slovena, potremmo parlare di Gorizie, al plurale poiché identificarle come un unico territorio non è difficile e anzi sarebbe geograficamente più corretto. Nata dopo la seconda guerra mondiale, Nova Gorica, con il trattato di Parigi del 1947, viene costituita con lo scopo di essere un punto di riferimento amministrativo, e non solo, del territorio Jugoslavo. Lo sviluppo urbanistico e demografico fu notevole tra gli anni cinquanta e sessanta con la realizzazione di ampi quartieri di edilizia popolare.

La città è così giovane che in sloveno Gorizia viene chiamata la “vecchia Gorizia” (Stara Gorica) proprio per differenziarla dalla giovane, Nova Gorica.

Le due città, in precedenza separate dal confine di stato italo-jugoslavo e poi italo-sloveno, sono di fatto unite dal dicembre 2007, momento in cui la Slovenia è entrata nell’area Schengen, con relativa caduta delle barriere doganali e la rimozione (in parte) delle recinzioni. Dall’inizio del 2010 i tre comuni confinanti di Nova Gorica, Gorizia e Šempeter-Vrtojba (San Pietro-Vertoiba in italiano) hanno siglato l’accordo di costituzione del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale), al fine di migliorare la collaborazione e lo sviluppo transfrontaliero.

“GECT GO è un ente che ha competenza sul territorio delle tre città: può spingersi oltre i confini e affrontare, per la prima volta, le sfide di una cooperazione che pianifica e realizza insieme, pensando non più a tre Comuni distinti, ma ad un’unica città transfrontaliera, senza più divisioni” (https://euro-go.eu/it/chi-siamo/cosa-%C3%A8-gect-go-e-come-funziona/). “In generale, i compiti di un GECT possono comprendere specifici atti di cooperazione territoriale tra i membri, con o senza il sostegno finanziario dell’Unione europea. Al GECT può essere affidata l’attuazione dei programmi cofinanziati dall’UE, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione, o di altri progetti di cooperazione transfrontaliera che possono o meno ricevere finanziamenti dell’UE. Alcuni esempi di tali attività comprendono la gestione di infrastrutture transfrontaliere di trasporto o di ospedali transfrontalieri, l’attuazione o la gestione di progetti di sviluppo transfrontalieri e la condivisione di conoscenze e buone pratiche.”

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/94/gruppi-europei-di-cooperazione-territoriale-gect-).

Sono arrivata a Gorizia alla fine del 2018, vivendo la città inizialmente come studentessa, poi da attivista e lavoratrice. Una città descritta come un luogo da cui i giovani scappano poiché priva di stimoli e possibilità di crescita. Oggi posso dire che se non mi fossi imbattuta nella storia della rivoluzione Basagliana e se non avessi iniziato ad occuparmi qui di Salute e Sviluppo di Comunità, forse anche io avrei messo in discussione se restare. Ma non perché non ci siano stimoli, anzi perché con determinati stimoli bisogna saper convivere. Quando nel 2020 Nova Gorica viene eletta Capitale Europea della Cultura 2025, insieme alla vicina Gorizia, io mi trovavo in Erasmus in Romania e il Covid-19 aveva sicuramente una ingombrante presenza nelle nostre vite.

Per la prima volta una delle capitali europee della cultura è composta da due città, ovunque descritta come la prima capitale europea della cultura senza confini: GO!2025 = BORDERLESS.

Il ricordo più incisivo della nomina, per me sono le immagini dei sindaci della città slovena e italiana che festeggiano – mantenendo le distanza e le mascherine – all’inno di quella che è la motivazione che ha portato a selezionare queste città: “la visione innovativa e la capacità di trasformare un confine in un’opportunità di integrazione”.

I festeggiamenti e il collegamento online con l’Europa, avvenivano nella famosa “piazza divisa a metà” di fronte alla stazione dei treni di Nova Gorica che dal lato italiano porta il nome di Piazza Transalpina e dal lato sloveno Trg Evrope (piazza Europa). La stessa piazza che durante i periodi di restrizione ha visto tornare le reti divisorie, sulle ceneri del confine della cortina di ferro del periodo Jugoslavo, poiché a normare i due Paesi vi erano approcci diversi e per poter gestire i propri territori è stato necessario tornare a separarli fisicamente. Iniziano così le prime “critiche” dall’opinione pubblica italiana e di quegli abitanti che questo territorio l’hanno sempre vissuto, ma insieme alle critiche anche le prime felicitazioni. Che per qualcuno questo territorio sia sempre stato “Borderless” era evidente quanto, posizionata la rete per via delle restrizioni Covid, un gruppo di amici tra Nova Gorica e Gorizia si sono ritrovati per giocare a badminton trasformando davvero un confine divisorio in un’azione con-fine (cioè con un fine in comune). Alle prime possibilità di circolazione- tra il 2020 e il 2021- non era strano vedere persone che si trovavano a chiacchierare o fare aperitivi a distanza dialogando e guardandosi tra i fori della rete, persone che avevano già vissuto quella divisione in passato (per quanto ovviamente con altro spirito). Da cinque anni a questa parte le critiche principali riguardano la gestione del progetto, l’impatto economico, la distanza tra i due territori che ancora oggi si percepisce sotto alcuni aspetti (a volte linguistici a volte politici legati ad un passato troppo presente). A questo link del sito della regione FVG è possibile visionare quello che, sulla carta, corrisponde ai progetti previsti dal Bid Book Go25!:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA26/allegati/Documento_di_sintesi_BID_BOOK_-_Obiettivi_e_Progetti_GOx_2025.pdf

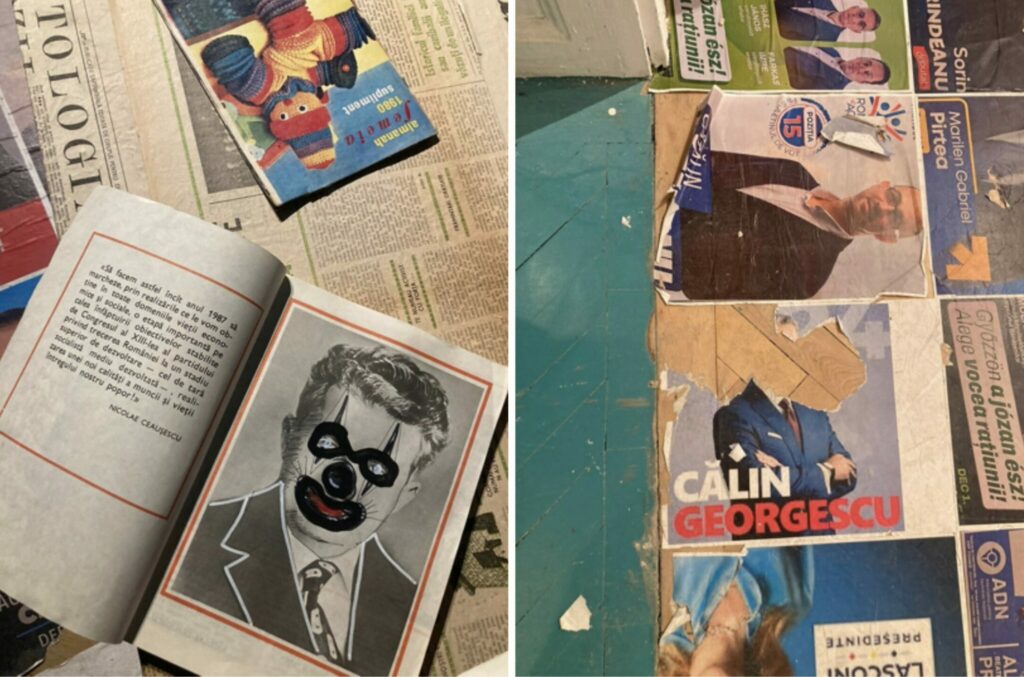

Parlare di questa Capitale è certamente un tema complesso, che richiede un confronto tra diverse posizioni e una gestione attenta, che porta quotidianamente anche a riflettere su quanto le politiche degli ultimi anni abbiano costruito grandi scetticismi, dal lato italiano, soprattutto sul concetto di Cultura. Una Cultura che per diversi cittadinƏ poggia anche su simboli forti capaci realmente di apportare un cambiamento. L’inaugurazione della Capitale della Cultura quest’anno, qui, è stata celebrata l’8 febbraio. Qualche cittadinƏ, sempre dal lato italiano, sostiene che tra i motivi ci fosse la necessità di concludere molti dei lavori che rendono Gorizia un cantiere a cielo aperto. La motivazione pare invece essere la concomitanza con la Giornata della cultura slovena, in onore del poeta France Pešeren scomparso proprio l’8 febbraio 1849, oltre a essere la data di nascita del poeta italiano Giuseppe Ungaretti (8 febbraio 1888).

Cultura come Capitale. Umano, sociale, economico un capitale che il lato italiano del territorio goriziano fatica a sentire valorizzato. Cultura che parte da basi forti ma non collettiva e condivisa.

Un simbolo forte, a cui accennavo prima, è quello che molti cittadinƏ, soprattutto operatori culturali e artistƏ sia italianƏ che slovenƏ, hanno realizzato il primo febbraio anticipando la Capitale Europea della Cultura di una settimana e inaugurando la “Capitale Europea dell’ipocrisia”, manifestando e protestando di fronte al Comune di Gorizia per la mancata revoca della cittadinanza a Mussolini (revoca richiesta pochi mesi prima durante un consiglio comunale tramite una mozione respinta dalla Giunta), a cui si aggiungeva anche la richiesta a gran voce di non ricevere più i reduci della X MAS come ogni anno in comune con il tricolore, e in ultimo di celebrare il 25 aprile come in tutto il resto del Paese.

Da molti letta come grande provocazione, la manifestazione non ha portato sino ad oggi a nessun cambiamento, l’unica opinione a riguardo emersa dall’amministrazione è che questo tipo di manifestazione venga fatto per boicottare la capitale della Cultura. Se solo non fosse che i manifestanti hanno chiaramente evidenziato che la protesta era rivolta unicamente al comune di Gorizia che ha colto il potenziale del “Borderless” senza però calcolare che nel tendere la mano ai vicini sloveni sarebbe stato prezioso, per molti, cogliere anche l’occasione per iniziare a costruire realmente cultura e prossimità in un territorio dove il passato pesa ancora come un macigno sulla testa di molti ma soprattutto che qui la storia e violenza del fascismo ha avuto un peso ancora diverso rispetto al resto d’Italia. A rafforzare che nulla fosse stato pensato contro Go2025 vi era anche il fatto che molti degli artisti presenti in piazza sono i principali attori di molte delle proposte del Bid Book! La volontà sarebbe stata quella di esporre unicamente la bandiera di Go2025. Richiesta difficile a pochi giorni dall’inaugurazione ma tra le voce, sempre sotto il comune, è stata letta una dichiarazione antifascista a supporto dell’iniziativa proprio di Stojan Pelko: il direttore del programma di Go2025!

Che la qualità dell’arte, degli spettacoli, delle performance e degli operatori della cultura è, e sarà, alta è indubbio. Che rispetto ad altri periodi Gorizia viva dei momenti di grande partecipazione è sicuramente un altro dato forte e arricchente di questo periodo. Ma che si possa parlare di Cultura grazie a questa nomina passeggiando tra un cantiere e l’altro con gli abitanti di Stara Gorica forse avrei bisogno di più tempo per affermarlo.

Manca più di metà anno e voglio credere che in questo 2025 ci sarà spazio per sorprendersi e stupirsi. Certamente sarà importante vivere appieno ambo le Gorizie per riuscire a capire quanto di questi investimenti di varia natura abbiano generato uno sviluppo.

Come operatrice sociale voglio chiudere con un ultimo ricordo, relativo al 2023, quando a Gorizia emergevano le prime contraddizioni forti di quello che il potenziale della Capitale della Cultura avrebbe permesso. A ottobre del 2023 veniva realizzato nel piazzale di Casa Rossa (dove si trova l’ex Confine di Stato oggi uno dei tanti ingressi tra Italia e Slovenia) un concerto con fondi Go25. Ospite della serata: Patti Smith! A Gorizia! Solo chi ha vissuto gli anni d’oro della grande musica a prezzi accessibili ha avuto la fortuna di avere un nome come Patti Smith a Gorizia. Ma eccola che torna a cantare qui, in un piazzale dove, per l’occasione, è stato costruito un palco e una tribuna per il pubblico. Questo accadeva nella stessa piazza dove ogni giorno decine di persone richiedenti protezione internazionale aspettano il proprio turno per essere ricevuti all’ufficio immigrazione. Persone che attendono giorno e notte, sotto qualsiasi condizione climatica, dormendo, mangiando e “vivendo” in quella piazza. Persone sgomberate quando necessario, persone scomode, spesso provenienti dalla rotta balcanica. Persone per cui le politiche di accoglienza non hanno mai potuto finanziare delle strutture dove potessero ripararsi dalle intemperie o sedersi durante le lunghe ore d’attesa. Patti Smith ha potuto sedersi e camminare su una struttura realizzata in sicurezza in 72 ore. A lei abbiamo scritto una lettera a mano e consegnata il giorno del suo arrivo, per il puro senso di responsabilità e consapevolezza di condividerle dove si trovasse.

Riuscire a godersi quel concerto e allo stesso tempo essere parte di quelle associazioni, che dal basso si occupano di prossimità e supporto di strada, fa parte dei tanti confini e delle grandi contraddizioni che per molti goriziani si aprono quando si parla di Cultura.

Sono curiosa di ritrovarci, tra un anno, magari scambiandoci di città, a parlare e capire insieme cosa questa opportunità ha portato alle città di Timișoara, Nova Gorica e Gorizia!