Sono stato più volte a Barcellona, ma dall’ultima volta erano passati 10 anni ormai.

Un periodo in cui la città ha vissuto grandi trasformazioni, sociali e paesaggistiche, legate alla rigenerazione urbana. Frutto del lavoro di una sindaca in particolare, Ada Colau, attivista “dal basso”, che ha portato una ventata di aria nuova in città, e di tante altre figure che hanno creduto in un cambiamento positivo per le comunità locali.

Per motivi di lavoro mi sono trovato a Barcellona per un paio di giorni, e ne ho approfittato per un “tour della rigenerazione” in 24 ore, per capire cosa è cambiato in città e cosa è rimasto purtroppo o per fortuna uguale nel tempo.

Esco dall’hotel a Poblenou dove soggiornavo e già mi sento felice. Davanti a me alberi e cespugli nascondono il cemento. Nessun clacson o rumore di motore nei paraggi, solo il suono dei tipici pappagalli verdi di Barcellona. L’impatto che l’inquinamento acustico ha su di noi diventa molto più chiaro in questi momenti, eppure facciamo fatica ad accorgercene nella nostra vita quotidiana. Continuo a camminare immaginandomi come sarebbe la città se fosse piena di spazi come questo, e come sarebbero tutte le città se la palette grigia dell’urbanismo lasciasse spazio ad un po’ di verde.

Mi allontano dalla quiete per entrare nelle strade principali del quartiere, verso la fermata della metro di Selva de Mar, in direzione Passeig de Gràcia, per andare a vedere un po’ di zone di “vita vera” – come piace chiamarle a me – consigliate da amici e da buone letture.

La prima tappa è Gràcia, quartiere residenziale famoso per essere un baluardo dell’essenza catalana, talvolta indipendentista. Ci arrivo percorrendo la strada forse più celebre di Barcellona, che parte da Plaça de Catalunya e sale verso il Tibidabo, dando le spalle al mare e al centro storico. Due mondi, quelli a nord e a sud della città, che difficilmente si incontrano, anche per la barriera artificiale rappresentata dalla Avinguda Diagonal, la strada che taglia l’intera città da nord ovest a sud est. Passo prima davanti a Casa Batlló e poi a Casa Pedrera, e mentre guardo quei terrazzi quasi sciogliersi come castelli di sabbia al mare, mi chiedo se Gaudì volesse davvero essere circondato da hotel e negozi di lusso.

Continuo a camminare fino ad entrare in Gran de Gràcia, dove lo spettacolo che mi attende è completamente diverso. È sabato, le strade che fino al giorno prima erano prese d’assalto da auto e scooter appartengono ora ai cittadini. Il garage dove un furgone si era fermato con le quattro frecce meno di 24 ore prima, è diventato una porta per i gruppi di bambini che giocano a calcio in strada sognando il Camp Nou. Cerco di attraversare tutte le vie, compreso il mercato coperto, per godermi ogni centimetro di quella quotidianità spontanea e storica. L’odore dei panifici e le persone sedute ai tavolini bevendo cañas mi ricordano che è quasi l’ora di pranzo, e per me l’ora di riattraversare la città verso El Gòtic e El Born, la storia di Barcellona.

Mi trovo nuovamente a Plaça Catalunya, ma questa volta scendo verso il mare, passando attraverso la Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Mi fermo un attimo ad ascoltare una band che suona per strada e riparto. Come spesso mi capita camminando per le città del Meditarraneo o del sud Europa, inizio a vedere similitudini con città italiane o altre città visitate e mi perdo pensando a quanto siamo tutti simili, figli delle stesse culture millenarie.

Un muro in mattoni mi ricorda una chiesa a Palermo che mi avevano mostrato i miei genitori. Le vie strette coi ciottoli mi ricordano Lisbona. Un incrocio mi sembra Istanbul, quello dopo Atene. Eppure, per quanto sia tutto così collegato, continuiamo a voler trovare differenze tra le persone, allontanando chi ai nostri occhi sembra diverso. È quello che succede a El Raval, quartiere multietnico di Barcellona, dove le famiglie spesso immigrate vivono più per esigenza che per scelta, essendo una zona emarginata e spesso evitata dai cittadini stessi.

Mi sposto verso ovest per le ultime due tappe del mio percorso: Sant Antoni e Montjuïc.

Spostandosi dal centro il rumore inizia a calare di nuovo e i quartieri riacquistano le loro sembianze residenziali e autoctone. In queste zone sono state realizzate diverse opere di rigenerazione urbana, per agevolare i pedoni e la vita di quartiere: le “supermanzanas”, o “superilles” in catalano, ideate da Salvador Rueda.

Diversamente da quello che la mia mente e il mio “B dos” spagnolo pensassero, non si tratta di nessuna mela gigante, come quelle verdi che si vedono a Bruxelles al museo di Magritte. Si basano sul concetto di “manzana”, che si riferisce alla tipica struttura ottagonale degli isolati di Barcellona, progettati dal grande urbanista Ildefons Cerdà nel 1859. Ottagoni dagli angoli smussati, per favorire l’incontro tra persone e le attività commerciali. Quello che non poteva immaginare Cerdà era che questi isolati diventassero l’habitat perfetto per una mobilità sempre più trafficata, rumorosa, inquinante.

Per capire le supermanzanas dobbiamo immaginarle come dei grandi quadrati 3×3, che racchiudono al loro interno nove manzanas, l’equivalente di 16mila metri quadrati, abitati da circa 6mila persone e 500 attività commerciali.

In questi quadrati è stato limitato il traffico, pareggiato il livello di strade e marciapiedi, inserito il verde e introdotto zone pedonali. Aree in cui i cittadini trovano pace, sicurezza, incontro. In cui il sabato e la domenica si riversano bambini col pallone o con le figurine da scambiare, giovani e adulti che comprano da negozi locali, anziani che giocano a carte o a scacchi. Il tutto in piena città.

Insomma, non potevo perdermelo.

Mi sono diretto a Sant Antoni proprio per la sua supermanzana, forse la più iconica in città. Se la si cerca online, viene sempre rappresentata dai pavimenti colorati di giallo. Ma quello che mi ha sorpreso è che non si trattava solo della piazza più celebre che si trova nelle foto, ma tutto il quartiere di Sant Antoni era pieno di strade pedonali e di persone di ogni età che si godevano la quasi già primavera di Barcellona.

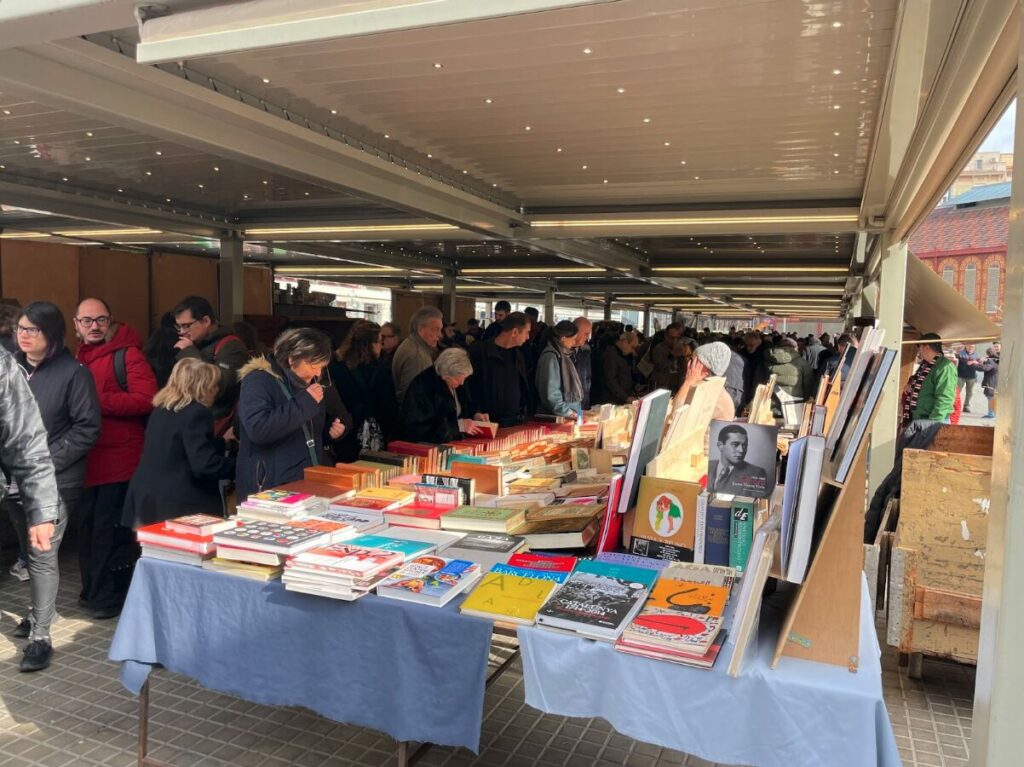

Una vera e propria lezione di rigenerazione e urbanismo tattico. “Nulla di fantascientifico”, penso mentre mi lascio assorbire dalla folla tra le bancarelle di libri al mercato di Sant Antoni. Tutto molto semplice, ma allo stesso di una grande empatia. Togli le macchine, inserisci piante e colore, dai un po’ più di spazio alle persone. Ma quello spazio non lo decidi dall’alto, lo crei attraverso una partecipazione attiva. Il risultato non è solo una soluzione costruita sui veri bisogni delle persone, ma è un pezzo di città in cui le persone si rivedono, attraverso il quale sviluppano senso di appartenenza, sentimento.

Spazio, ascolto, partecipazione, colore, gioco. Pochi ingredienti, neanche troppo stagionali, per una buona ricetta sana. Le supermanzanas sono un ideale di città empatica, premurosa, inclusiva, sicura, conviviale. Sono la base di un modello rigenerativo, su cui costruire le componenti economiche e ambientali.

Dopo essermi lasciato trasportare dalla quotidianità e dal brulicare di questa zona, riprendo il cammino verso l’ultima tappa, forse la cosa più distante da quanto appena visto a Sant Antoni. Si tratta del Montjuïc, una collina a sud ovest della città, diventata celebre per aver ospitato le Olimpiadi nel 1992, il periodo di massimo splendore della città, ma che per più di qualcuno non si è mai ripresa da quegli anni di crescita improvvisa.

Salgo le scale che portano al parco e mi ritrovo a costeggiare l’emblema di questa decadenza: lo stadio a cielo aperto abbandonato dove si svolgevano le gare di tuffi. Qui ora non ci si tuffa più, però gli spalti sono comunque gremiti di persone che si siedono al sole e fanno aperitivo comprando cibo e bevande da Salts, un bar che proprio su quegli spalti ha costruito la sua attività. Fingo di essere un cittadino locale anche io e mi siedo su uno di quei seggiolini. Stappo la lattina di Vichy Catalan e mi gusto le mie patatas bravas guardando la città aprirsi davanti a me.

Questa visuale privilegiata sulla città in un contesto così fatiscente mi affascina e mi lascia perplesso allo stesso tempo. Guardo il trampolino alla mia sinistra e sento gli applausi e le grida di chi 30 anni fa era seduto al mio posto a godersi lo spettacolo. Poi mi giro a destra e vedo la vasca vuota che è rimasta inutilizzata per altrettanti anni, in attesa di nuovi atleti e di nuova gloria. Un po’ come Barcellona, che si estende alle sue spalle fin sopra al Tibidabo. Una città che grazie a quella crescita è diventata una vera e propria metropoli, ma che da lì in poi avrebbe vissuto di contraddizioni e lotte interne per riappropriarsi di un’identità messa in discussione dal turismo e dal capitalismo.

Immobile davanti a questo spettacolo mi porto a casa una speranza però, che quanto visto a Poblenou, Gràcia e Sant Antoni possa diventare un nuovo modello su cui costruire la crescita futura della città. Un modello su cui costruire la crescita di tutte le città a dire il vero. Un ideale di economia e urbanismo che non mi stancherò mai di seguire, da ricercatore e da attivista.

Grazie Barcellona, mi hai ricordato una volta in più quello per cui vale davvero la pena battersi.